ステラ幼児教室・個別支援塾です。

昨日2月16日(日)、「みいちゃんのお菓子工房」代表杉之原千里さんにお越し頂き、保護者向け講演会を開催しました。場面緘黙(動)をもつみいちゃん。そのみいちゃんが家族の助けを得て、お菓子工房を作ってしまう物語です。

講演では、「母として大切にしてきたこと」「母親の苦悩と孤独」をテーマにしてお話しいただきました。

母として大切にしてきたこと

・好奇心を育てる

・いろんな経験をさせて、できること、苦手なこと、得意なことをふるいに掛ける

・挑戦できる環境をつくる<

の3つを大切にして、子育てをしてきた杉之原さん。

好奇心を育てる

不登校になることによって、自分の時間がたくさん増えたみいちゃん。お菓子作りに興味を持ったので、その想いに応えるべく、お菓子作りの材料を用意。お菓子作りを楽しんで、片付けなかったとしてもそこに対してはあまり叱らずに、好奇心を持って取り組んだことを尊重して、その想いが伸びるように努めました。

何かをやらせると、親はどうしても、失敗しないようにとか、ダメなところに目が行ったりしますが、そこはグッとこらえて、子どもの”楽しい””うれしい”、そんな想いを大切にすると好奇心が育つのだと思います。

好きなことであれば、症状に打ち克って、医者も諦めた場面緘黙(動)を乗り越えることができる。そんな場面を何度も目にしてきたそうです。みいちゃんにとっての特効薬は、”夢”と”好奇心”だったのです。

いろんな経験をさせて、できること、苦手なこと、得意なことをふるいに掛ける

失敗するとわかっていても、取りあえずやらせてみる。経験が大切。経験することで、できないこと、苦手なこと、得意なことが見えてくる。親としては、一回やらせてみてできないとなると、すぐに、「あー、ダメだ」と思いがち。そこは、「できないことが1つ見つかった」と前向きに捉えて、次へ向かう。そういう捉え方が必要だと杉之原さんは語ってくれました。

これは、エジソンマインドだなと思いました。

エジソンは、電球作りの時に失敗を続けていました。そんなとき、ある人に「エジソンさんは、失敗ばかりしていますね?」と声を掛けられたとき、こう答えたそうです。

「失敗じゃない。うまくいかない方法がひとつわかった”成功”なんだ。」(トーマス・エジソン)

エジソンマインドを親が持つことで、子どもの得意なことが見つかっていく。その繰り返しで、みいちゃんはお菓子作りに自分の得意を見いだすことができました。

挑戦できる環境をつくる

お菓子作りに興味を持ったみいちゃん。最初は、蒸しパンを販売することからスタートをしました。そのために、杉之原さんは奔走し、営業許可を取って、マルシェで蒸しパン屋を開業。そこで、みいちゃんが作った蒸しパンを、みいちゃんに売らせることにしました。

お菓子が売れないこともありました。そんな時、親としては先回りしていろんなアイデアを出してしまいがちですが、そこをグッと我慢して、みいちゃんが考えることを待ちます。

「値段が高いのかな?」

「味は美味しいよな」

試行錯誤をするなかで、お菓子の魅せ方に工夫することにたどり着き、レイアウトを変更。すると、お菓子が売れるようになりました。

挑戦できる環境を作ることで、どんどんみいちゃんの”得意”が研ぎ澄まされていきました。お菓子を作るだけではなく、商品陳列へのこだわりも生まれてきたのです。

杉之原さんは言います。

できるかできないかは、やる前に親が判断することじゃない。

子どもがチャレンジしてから分かるもの

このような考えの元、杉之原さんはみいちゃんのためにお菓子工房を建てるに至ります。その行動力は「すごい」のひと言ですが、「子どもを私立大学に行かせるよりもコスパは良いかも」と講演が終わってから話してくれました。考えてみれば、その通りで、無理矢理、自分のためになるかもわからない大学へ行くよりは、お菓子工房を作る方が、みいちゃんの将来に繋がるし、また、お菓子を売って売上も上げてくるので、コスパは良いのかも知れません。

母親の苦悩と孤独

一朝一夕に、みいちゃんのお菓子工房ができたのではありません。そこに至るには、苦悩と孤独がたくさんあったそうです。

最初は、

・あいさつができなくてすみません

・お話ができなくてすみません

・身体が動かなくてご迷惑をおかけします

と至る所で謝る日々を過ごしていました。

しかし、杉之原さんは「悪い事なんて何ひとつしていない」と気づき、想いを改めます。

“今までの考え方を変える”。このことを杉之原さんは「アンラーニング」と呼んでいました。思い込みや先入観を捨てることで、世界の見え方が変わる。そのようなことを伝えたいのだなと私は思いました。

このように親が捉えられるようになると、気持ちがグッと楽になったそう。また、学校での申し送りも、「○○ができない」と言うのではなく、「家では、○○ができています」とできていることを伝えるように変えたそうです。

人は誰でも、”できないこと”に目が行きがちです。なので、”できないこと”は、伝えなくても分かりやすい。視点を変えて、”できること”を伝えることで、周りの見方が変わる。そして、取り巻く環境がどんどん良くなっていったそうです。

また、杉之原さんは、大人が考え方を変えることの大切さを話してくれました。「どうすればみんながもっと生きやすい世の中になるのか?」を説いてくれました。杉之原さんの答えは、

“特別扱いされないこと”

障害があるからと特別扱いすることで、障害が生まれる。こどもの世界では、障害のあるなしなんて存在しない。その子は、その子。このように大人も捉えることで、生きやすい世の中は生まれるのではないかと。

(これは別に、”障害者への支援が必要ない”と言っているわけではなく、目の前の障害者を、”障害者”とみるのではなく、夢や目標を持ったひとりの人間と思って見ることが大切ということです。これは、ヘレン・ケラー女史の想いでもありますね。)

また、当事者から歩み寄ることも大切と説いてくれました。どんな障害があるのかを周りに知ってもらうことで、協力が得やすくなる。仲間が集まりやすくなる。中には、障害を隠したい親もいる。その気持ちもわかる。それが、その子のためだったらそれでいい。でも、それが親のエゴだったり、その子の生きやすさを阻害しているのなら、隠さない方が良いだろう。と。1人にならないこと、孤独にならないことが大切。

これからの社会

ICTが進化し続ける現代において、スマホ一つあれば、世界中の多くの情報にアクセスが可能です。みいちゃんもケーキの作り方はYouTubeで学んだそうです。

失敗は成功のもとなのだから、若いうちからどんどん体験して、どんどん失敗すれば良い。小学生だからできない、こどもだからできないではなく、好奇心、やりたいを大切にしてやれば、子どもでもできる。若いうちからいろんな情報にアクセスし、いろんなアプリを使うことによって、みいちゃんのような子が生まれていく。

障害者のはたらくには、今

・一般就労

・就労継続支援

の2つがありますが、みいちゃんの事例をふまえれば、3つ目の道もあります。それは、

・自分で生きていく道(起業)

これは、簡単なことではないかも知れませんが、これからこの選択をしていく人は増えていくだろうと思います。もちろん、一般就労しながら週末起業するというような選択肢もありで、柔軟に考えて生きる道を決められる時代でもあります。

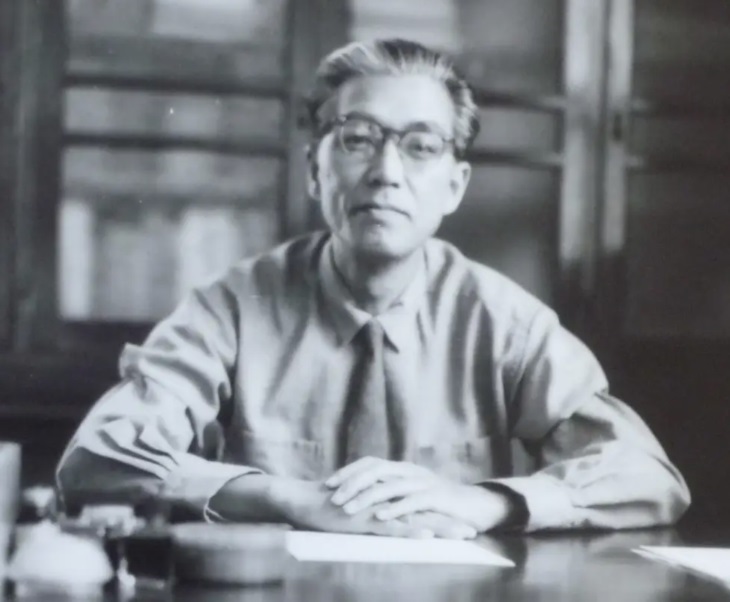

「この子らを世の光に」

とは、日本障害福祉の祖、糸賀一雄先生の言葉。先生は、障害児を一歩先にある社会問題を明るみにしてくれる存在と説きました。だから、彼らが生きやすい社会をつくれば、自ずと社会は良くなると。これと同じようなことを杉之原さんの講演でも感じました。障害はあるけど才能溢れる障害児もたくさんいます。そんな子どもたちを固定概念から解放して、チャレンジをさせていけば、この世の中を引っ張っていく存在になるかもしれません。

おわりに

理想と現実の解離はあるので、みいちゃんの事例のようにうまくいかないことはたくさんあると思います。しかし、どんな子どもも好奇心があり、挑戦したいという気持ちがあるのは事実です。一旦、固定概念・思い込みは捨てて、見方を変えて、子どもと接することは大切だよなと改めて感じさせてくれた講演会でした。

杉之原さん、遠路はるばる名古屋までお越し頂きありがとうございました。