「得意なことと苦手なことの差が大きすぎる気がする」「他の子に比べて勉強が苦手そう」「人の話を聞いていない気がする」など、思ったことがある親御さんも多いのではないでしょうか。

子どもの特性を理解するために注目されているのがWISC5という知能検査です。

このコラムでは、WISC5の目的やわかること、受けるタイミングなどを紹介します。

WISC5(WISCⅤ)とは

WISCは、子どもの知的能力や認知能力を測定するために、世界中で使われている心理検査です。正式名称は「Wechsler Intelligence Scale for Children」です。

WISC5の目的

WISC5は、子どもの考え方の傾向や学び方の特徴を把握できます。それを活用して、それぞれの子どもに合った学び方や支援方法を見つけるために使われています。

WISC4との違い

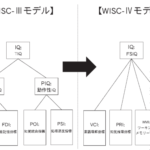

WISC5は、WISC4の知覚推理が視空間と流動性推理に分けられ、聴覚的短期記憶しか評価していなかったワーキングメモリーが、視覚的短期記憶も評価するようになりました。これにより、以前は見えにくかった子どもの特性をより把握しやすくなりました。

WISC5(WISCⅤ)でわかること

WISC5の結果と他の検査を組み合わせて診断に使うことはできますが、WISC5の結果だけで診断することはできません。また、WISC5の結果は、現在の子どもの特性をあらわすもので、将来特性は変化する可能性があります。

子どもの発達の全体像がわかる

WISC5の検査結果から全検査IQというものが示されます。これは、子どもの理解力や記憶力といった知能力の大まかなレベルをあらわす数字です。

しかし全検査IQの数字の高さを見るのではなく、得意・不得意の特徴を知るために利用します。

5つの指標得点をもとに子どもの得意・不得意の傾向を細かく分析

WISC5では、言語理解・視空間・流動性推理・ワーキングメモリー・処理速度という指標をもとに子どもの得意・不得意の傾向を分析します。

●言語理解

言語理解とは、言葉を理解する力や語彙力、説明する力を評価する指標です。言語理解はWISC4から下位検査が少し変更されていますが、大部分は変更されていないため、分析結果に変化はないでしょう。高いと、語彙や知識が豊富で人に伝えることが得意な傾向があります。一方、低いと語彙力や知識量が少なく、説明するのが苦手なだけでなく、抽象的な言葉などの理解が苦手なことが多いです。

●視空間

空間にあるものを認知し配置する力を評価する指標です。高いと、物の大きさや形、位置などを把握することが得意で、視覚的な記憶力も優れている傾向があります。一方、低いと物の大きさや形、位置を把握するのが苦手なだけでなく、視覚的な記憶力も低いことが多いです。

●流動性推理

問題解決力や推理力を評価する指標です。高いと、物事の規則性や共通性、計算などが得意で、状況に応じて柔軟な対応をとれることが多いです。一方、低いと物事の規則性や共通性、計算などが苦手で、予想外の状況に対応するのが難しい傾向があります。

●ワーキングメモリー

一時的な記憶力とそれを活用して頭の中で処理する力を評価する指標です。高いと、長い説明や指示を記憶し、それをその後の行動に反映させるのが得意な傾向があります。一方、低いと長い説明や指示を覚えておくのが不得意で、その後に説明や指示を忘れ、ミスをしがちになります。

●処理速度

素早く正確に処理する能力を評価する指標です。高いと、高い集中力を保ち単純作業を素早くこなし、手先が器用で字を書くのも正確で速いことが多いです。一方、低いと集中力が長時間持たず判断が遅く、手先も不器用な傾向があります。

子どもの得意・不得意の把握と支援への活用

WISC5の結果から、子どもの得意・不得意の傾向がわかります。得意・不得意を把握できれば、それをもとに個々の特性に合った教育計画を立てられます。得意を最大限に伸ばし、不得意な部分のサポートが可能です。

WISC5(WISCⅤ)の対象年齢と受けるタイミング

WISC5の対象年齢は、5歳0ヶ月~16歳11ヶ月です。就学前の子どもから高校生まで幅広い年齢層が対象となっています。発達段階に応じて設問が用意されており、年齢に合わせた結果の分析が可能です。

WISC5を受けるタイミング

以下のようなタイミングでWISC5を実施することが多くみられます。

●学校の授業についていけない

●教科間で学力の差が大きすぎる

●極端に集中力が持続しない

●人間関係が上手くいかない

●学校に適応できず不登校になっている

上記のような場合に、子どもに合ったサポートを検討するためWISC5を勧められることがあります。検査結果を分析することで、子どもの特性に合ったサポートを実施できるようになるからです。

WISC5(WISCⅤ)の活用方法

ここではWISC5がどのように活用されているかを説明します。

子どもの理解を深めるため

WISC5の結果を分析すると、子どもの特性を知る手がかりになります。得意・不得意の傾向がわかり、子ども自身が前向きにさまざまなことに取り組めるようになります。

教育や子育てのサポート方法の見直し

WISC5で子どもの得意・不得意の傾向が把握できれば、学校や家庭での子どもへの関わり方を見直し、特性に合わせた教育や子育てに取り組めるようになります。

学校・支援機関との連携に利用

WISC5で子どもの特性を理解できれば、学校と支援スタッフとの情報共有に利用できます。授業中の配慮やサポート体制の整備、子どもが必要としているサポートを受けられる場所やしくみを利用できるようになるきっかけになることもあります。

まとめ:WISC5(WISCⅤ)は子どもの理解を深め適切なサポートをするための知能検査

WISC5は、一人ひとりの子どもの得意・不得意を理解するための知能検査です。子どもの特性を知れば、学校でも家庭でも子どもに合ったサポートに前向きに取り組めるようになります。

少しでもお子さんの発達や特性に不安を感じたら、WISC5を検討してみてはいかがでしょうか。