子どもの成長の中で、「落ち着きがない」「暴言を吐く」「衝動的に動く」といった行動に悩む保護者は少なくありません。もちろん、子どもの個性や発達段階によって行動の幅は広いものです。しかし、家庭や学校生活に支障が出るほど問題行動が続く場合、それは「行動障害」の可能性があります。

この記事では、子どもの行動障害とはその原因について説明し、関係する発達特性(自閉スペクトラム症など)行動障害のいくつかの種類と、その改善方法について詳しく解説します。

行動障害とは?

「行動障害」とは、子どもが社会的に適応する上で問題となるような行動を長期間にわたって繰り返す状態を指します。一般的に、家庭、学校、地域など複数の場面でトラブルが生じることが特徴です。

行動障害には、他者や物に対する攻撃的行動(暴力、破壊)、反抗的行動(反抗、挑発、指示無視)、規則を守らない行動(嘘、盗み、家出)など、さまざまな形があります。

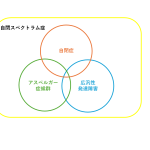

行動障害は医学的には「反抗挑戦性障害(ODD)」や「素行障害(CD)」と分類されることが多く、場合によっては注意欠如多動症(ADHD)や自閉スペクトラム症(ASD)と重なって見られることもあります。

行動障害の種類

行動障害にはいくつかの種類があります。代表的な種類を以下に挙げます。

反抗挑戦性障害

反抗挑戦性障害(ODD:Oppositional Defiant Disorder)とは、親や教師といった権威者に対して反抗的な態度を取り、命令や指示に従わない、悪態をつく、責任を他人に押し付けるなどの行動が見られます。家庭内でのいざこざが絶えないケースも多く、親子関係にストレスが蓄積しやすい傾向があります。

素行障害

素行障害(CD:Conduct Disorder)とは、他者への暴力、動物への虐待、物の破壊、盗み、嘘、無断外出など、社会的規範に反する行為を繰り返す障害です。より重度の行動障害として位置づけられ、将来的には反社会的行動や非行につながるリスクも指摘されています。

二次的な行動障害

発達障害(ADHDや自閉スペクトラム症など)に伴って、二次的に問題行動が現れるケースもあります。例えば、コミュニケーションがうまくいかないことへのストレスや、感覚過敏による混乱が原因で暴言や暴力的な反応が出ることもあります。

行動障害の原因

行動障害の原因は一つではなく、複数の要因が重なり合って発症することが多いです。大きく分けると、生物学的要因、心理的要因、環境的要因の3つが考えられます。

生物学的要因

脳の発達や神経伝達物質の働きの違いが関係していると考えられています。特に、前頭前野(感情や衝動をコントロールする部分)の発達の遅れや機能低下が報告されています。また、ADHDや自閉症などの神経発達症と併存している場合も多く見られます。

心理的要因

愛着形成の問題(幼少期の親子関係の不安定さなど)や、ストレス、不安、劣等感が影響することがあります。特に、家庭内での暴力、過干渉、または無関心といった極端な養育環境は、自己肯定感を低下させ、反抗的な行動を助長する要因になります。

環境的要因

家庭環境、学校の人間関係、地域社会の影響も大きいです。家庭内での不和、いじめ、孤立などの社会的ストレスが行動に表れることもあります。また、メディアやSNSなどによる刺激も、衝動的な行動を引き起こす一因とされています。

睡眠と行動障害との関係

近年の研究では、睡眠の質の低下や睡眠不足が行動障害の強度に影響を与えることが分かっています。

子どもは発達の過程で十分な睡眠が必要ですが、夜更かしや生活リズムの乱れによって睡眠時間が短くなると、脳の前頭前野の働きが低下し、感情のコントロールが難しくなります。

また、ADHDや自閉症スペクトラム症の子どもには、もともと睡眠リズムが乱れやすい傾向があり、結果として行動障害が悪化するケースもあります。

したがって、行動の安定化を目指す上で、睡眠環境の整備(就寝時間の固定、ブルーライト制限、寝る前のルーティン化など)は非常に重要です。

自閉スペクトラム症と行動障害との関係

行動障害の中には、自閉スペクトラム症(ASD)との関連が深いケースが多く見られます。

自閉スペクトラム症(ASD)の子どもは、社会的コミュニケーションの難しさや感覚の過敏さを持つことがあり、誤解やストレスから問題行動が出ることがあります。

例えば、次のような問題行動が表れます。

- 相手の意図をうまく理解できず、衝突してしまう

- 環境の変化に強い不安を感じ、パニックになる

- 感覚過敏(音や光など)により、強い拒否反応を示す

これらの行動は一見「わがまま」や「反抗」に見えますが、実際には本人の感じている不安や苦痛の表れであることが多いのです。

そのため、ASD傾向のある子どもに対しては、「行動を叱る」よりも「原因を理解して環境を調整する」ことが重要になります。

強度行動障害

「強度行動障害」とは、医学的な診断名である「行動障害」とは異なり、行政上に特別な支援を要する深刻な行動障がい者のケースを分類するために用いられる用語です。

強度行動障害の場合、異食、睡眠の乱れ、物品破壊、過度なこだわり、他害、自傷、多動などの行動が著しく高頻度で現れ、本人や周囲の生活に重大な支障を及ぼします。強度行動障害は、重度または最重度の知的障害や自閉スペクトラム症を有する方に多く見られ、感覚過敏やコミュニケーション困難に加え、環境との不適合や生活上の見通しの欠如により強い不安が生じ、それが行動の問題を誘発するとされています。

「強度行動障害」の概念は1988年、行動障害児(者)研究会代表の飯田雅子さんらによって提唱されたもので、「家庭で通常の育て方をし、かなりの養育努力があっても著しい処遇困難が持続している」者に対して、特別な配慮と支援の必要性があるとの認識に基づいています。

強度行動障害の場合は、専門の医療機関(児童精神科や発達外来)での評価と支援が不可欠です。家庭や学校だけで対応しようとすると、保護者が過度なストレスを抱える危険もあります。強度行動障害かもしれないと思ったら、ぜひ専門施設にご相談ください。

行動障害の改善や支援の方法

行動障害の改善には、「叱る」ではなく「理解し、支援する」視点が欠かせません。

以下に、効果的な支援方法を紹介します。

一貫したルールづくり

家庭や学校でルールを明確にし、守れたときは具体的に褒めるようにします。曖昧な指示や感情的な叱責は避けましょう。

睡眠と生活リズムの改善

前述の通り、睡眠不足は行動障害を悪化させます。決まった時間に寝る・起きる習慣を整えることで、情緒の安定につながります。

環境調整

刺激の少ない空間を作る、予定を見える化する(スケジュール表を使う)など、子どもが安心して過ごせる環境を整えます。

心理的支援

心理的支援とは、カウンセリングや認知行動療法を含みます。心理士によるサポートで、子ども自身が感情を整理し、適切な自己表現を学ぶことができます。保護者へのペアレントトレーニングも有効です。

医療的支援

必要に応じて、児童精神科での診断・治療を受けましょう。薬物療法(ADHDに対する中枢刺激薬など)が有効なケースもあります。

行動障害の原因と改善方法のまとめ

子どもの行動障害とは、単なる「わがまま」や「しつけの問題」ではなく、脳や環境、心理的要因が複雑に関わる発達的な課題です。

行動の裏には、本人なりの不安・ストレス・訴えが隠れていることが多く、叱責するよりも「なぜそうしたのか」を理解しようとする姿勢が大切です。

また、睡眠や生活リズムの乱れ、自閉スペクトラム症(ASD)などの発達特性との関係にも注目し、早めに専門家へ相談することで、改善の糸口が見えてきます。

保護者や教育者が「問題行動」ではなく「支援を求めるサイン」として子どもの行動を受け止めることで、子どもが安心して社会に適応していくための一歩が始まります。

子どもの行動に異変が生じてどう対処していいか悩んでおられる方は、ぜひ専門施設にご相談ください。ステラ幼児教室でも行動面が気になる子どもとその保護者をサポートしています。

ステラ幼児教室では随時見学受付中

名古屋市、大阪市に展開している児童発達支援事業所、ステラ幼児教室では随時見学を行っています。

一人ひとりに合わせたオーダーメイドの授業でお子さまの成長をサポートします。