「ヘルプマークってよく見かけるけど、どんなときに使うの?」「自分や家族も困りごとを抱えているけれど、もらうことはできるの?」そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

ヘルプマークは、外見からはわかりにくい障害や病気、困りごとを抱えている方が、周囲の配慮や理解を得やすくするために作られた大切なサポートツールです。

そこで本記事では、そもそもヘルプマークとは何か、そして実際にどこでもらえるのか、申請に必要なものや注意点まで解説していきます。

へルプマークとは?

「ヘルプマークって電車などで見かけるけど、どんな人が使うの?」「見た目ではわからないけれど、支援が必要な人ってどうやって周りに伝えるの?」と疑問に感じたことはありませんか?

ご家族に病気や障害がある場合、「周囲にうまく伝わらないことがつらい」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。そんなときに役立つのが「ヘルプマーク」です。

ここでは、ヘルプマークの目的や背景、対象となる方や配慮される内容について解説していきます。

ヘルプマークの目的と背景

ヘルプマークとは、外見からはわからない障害や病気、妊娠初期など、援助や配慮を必要とする方々が、周囲にその必要性を知らせるためのマークです。

東京都が2012年に導入し、現在では全国で広く活用されています。このマークの導入背景には、東日本大震災時に支援が届きにくかった経験があり、見た目では判断できない困難を抱える方々が、必要な支援を受けやすくすることを目的としているのが背景です。

対象となる具体的な症状や事情

ヘルプマークの対象となるのは、外見からは分かりにくいけれど援助や配慮が必要な方です。障害者手帳の有無に関係なく、自己申告で受け取ることができ、以下のような状態や事情が該当します。

身体的な症状の例

●義足や人工関節を使用している

●心臓や肺などの内部障害(内部疾患)がある

●難病による慢性的な疲労や体調不良がある

●がん治療中で副作用や体力低下がある

●妊娠初期で外見では気づかれにくい体調不良がある

精神的・発達面での事情

●発達障害(自閉スペクトラム症、ADHDなど)

●精神障害(うつ病、不安障害など)

●強い不安感やパニック症状が出ることがあるなど

●感覚過敏や情報処理に困難があるなど

このような事情を抱える方は、移動中や災害時などに配慮や支援を受ける必要性があります。ヘルプマークは、それを周囲に伝える手段として役立つものなのです。

障害者手帳がなくてももらえる?

ヘルプマークの取得には、障害者手帳や診断書などの提示は必要ありません。

配布窓口での申し出により、即日無料で受け取ることができます。自治体によっては、簡単な申請書の記入が求められる場合もありますが、基本的には自己申告制であり、代理人による受け取りも可能です。

活用で得られる配慮やメリット

ヘルプマークを身につけることで、日常生活や非常時において、周囲からの配慮を受けやすくなります。実際に得られるメリットや配慮の具体例は以下の通りです。

日常生活における配慮

●電車やバスでの 座席の譲渡

●混雑時に ぶつからないよう気をつけてもらえる

●レジや受付などで 長時間並ぶことが難しいことを伝えやすい

●外出先で具合が悪くなったときに 助けを求めやすくなる

非常時・災害時のサポート

●避難所などで 障害や病気への配慮が受けられる

●医療や生活支援の際に 緊急連絡先や必要な配慮を明確に伝えられる

裏面などに、配慮してほしい内容や緊急連絡先などを書いておくことで、ご本人が言葉で説明しにくい状況でも支援につながりやすくなるという大きなメリットがあります。

知っておいてほしい正しい理解

ヘルプマークは、外見からはわからない困難を抱える方々が、必要な支援を受けやすくするためのツールです。

周囲の方々には、マークを見かけた際には、思いやりのある行動をお願いしています。たとえば、電車やバスでの席の譲渡、困っている様子があれば声をかけるなど、日常の中での配慮が求められます。ヘルプマークの正しい理解と認知が広がることで、誰もが安心して暮らせる社会の実現につながるはずです。

ヘルプマークはどこでもらえる?

「ヘルプマークが必要かもしれないけれど、どこに行けばもらえるの?」という疑問をお持ちの方も多いかと思います。実は、ヘルプマークは全国共通で利用できる制度ではあるものの、その配布方法や受け取り場所は地域によって違いがあるのです。

たとえば、市区町村の福祉課や保健センター、障害者支援窓口などが主な配布場所となりますが、都道府県によっては郵送対応などを行っています。

この章では、ヘルプマークの配布場所の基本、自治体ごとの違いや手続きの流れ、注意点などを解説していきます。

全国共通でもらえる場所の基本

ヘルプマークは、全国の多くの自治体で配布されています。主な配布場所は以下の通りです。

●市区町村の福祉課や障害福祉課

●保健センターや保健所

●障害者支援センター

これらの場所で、口頭での申し出により無料で受け取ることができます。 事前にお住まいの自治体のホームページや窓口で配布場所を確認すると安心でしょう。

都道府県・市区町村による違い

ヘルプマークの配布方法や対応は、自治体によって少し異なる場合もあります。

たとえば、東京都では都営地下鉄の駅務室や都立病院などでも配布されていますが、他の地域では市役所の福祉課や保健センターなどが窓口となっていることが多いです。また、郵送対応を行っている自治体もありますが、対応の有無や手続き方法は異なるため、事前に確認が必要です。

申請に必要なものと手続きの流れ

ヘルプマークの取得には、特別な書類や診断書は不要です。

基本的には、本人または代理人が配布窓口で口頭で申し出ることで受け取ることができます。ただし、一部の自治体では申請書の記入や身分証明書の提示を求められる場合もあります。また、郵送での受け取りを希望する場合は、申請書や返信用封筒などが必要となることがありますので、詳細は一度、各自治体にお問い合わせしてみるといいでしょう。

自治体ごとの対応や注意ポイント

ヘルプマークの配布について、以下の点に注意が必要です。

●配布場所や方法は自治体によって異なること

●一人につき一つまでの配布とされている場合があること

●郵送対応の有無や手続き方法も自治体ごとに異なること

ヘルプマークのデザインや使用方法にはガイドラインがあるため、遵守するようにしましょう。これらの点については、お住まいの自治体のホームページや窓口で確認することを推奨します。

もらえないと言われたときの対処法

ヘルプマークの配布が行われていない、または配布場所が遠くて取りに行けない場合は、以下のような選択肢もあります。

郵送対応を依頼する

一部の自治体では、郵送での配布を行っています。必要書類や手続き方法については、各自治体にお問い合わせください。

データをダウンロードして活用

東京都福祉保健局などの公式サイトからヘルプマークのデータをダウンロードし、印刷して使用することができます。ただし、デザインのガイドライン(色や縦横比など)を守る必要があります。

ヘルプカードを持つ

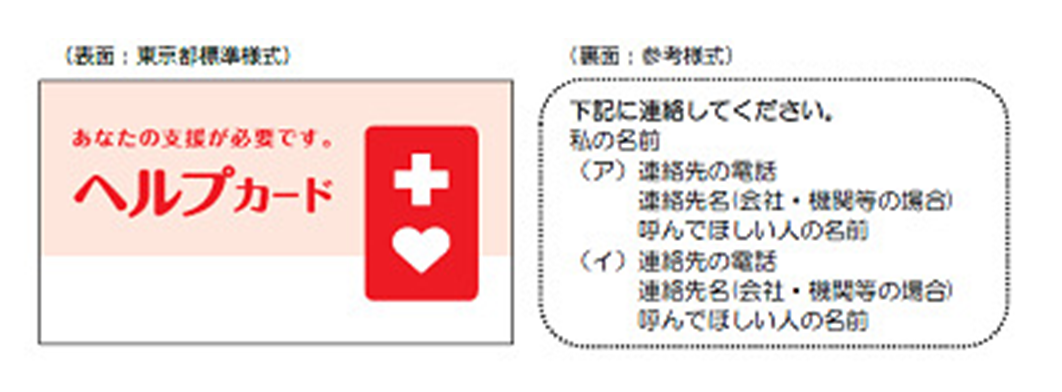

ヘルプマークと同様の目的で使用される「ヘルプカード」※を利用することも検討してみてください。

※ヘルプカード:困りごとの内容や配慮してほしいことを記載し、周囲に伝えるためのカードです。ヘルプマークと併せて使われることが多いです。

引用 (東京都福祉局)

これらの方法を活用して、ご自身やご家族の状況に合った形でヘルプマークを利用していただければと思います。

まとめ

ヘルプマークは、外見からは分かりにくい障害や病気、妊娠初期などの事情を持つ方が、周囲に配慮を求めやすくするための支援ツールです。

義足・心臓病・発達障害など多様な事情が対象となり、障害者手帳がなくても自己申告で無料でもらえます。主な配布場所は市区町村の福祉課や保健センターで、地域によっては都営地下鉄駅や郵送での対応もあります。申請に診断書は不要ですが、一部で申請書や本人確認が求められることがあります。

もらえない場合は、郵送申請やデータをダウンロードして活用、ヘルプカードの併用などが可能です。マークをきっかけに正しい理解と配慮が広がることで、誰もが安心して暮らせる社会の実現につながります。

参考元

東京福祉局

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/shougai_shisaku/helpmark

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25876.html

各 支援機関 等

各 自治体 等