「文字を読むのが遅い」

「音読がつっかえやすい」

「何度教えても書き間違えてしまう」

子どものこうした様子に、戸惑いや不安を感じている方は多いのではないでしょうか。もしかすると、それは「ディスレクシア(読み書き困難)」という特性のあらわれかもしれません。

ディスレクシアは、知的な発達に遅れがなくても、文字の読み書きに困難を感じる発達特性です。学校やご家庭での支援がうまくいかないと、子どもの自信を失わせてしまうこともあります。

そこで本記事では、ディスレクシアに関する基本的な知識や対応のヒントを総合的に解説し、保護者の方でもわかりやすく解説します.

ディスレクシアとは?

「ディスレクシア」とはどのような状態なのでしょうか?

一見すると普通に見えるのに、なぜか「読み書き」だけが特に苦手な子どもに出会ったことはありませんか?

ディスレクシアは読むことや書くことに困難を伴う学習障害の一つですが、知的発達には問題がないため、気づかれにくいケースも多いのが特徴です。

ここでは、ディスレクシアの概要や定義について、基本から解説していきます。

ディスレクシアの概要

ディスレクシアとは、一般的な知的発達や聴覚・視覚に問題がないにも関わらず、文字の読み書きに著しい困難を抱える学習障害の一つです。

小学校入学以降、ひらがなカタカナ、漢字の習得が進むにつれてつまずきが顕著になります。特徴として、「音と文字を結びつけることの苦手さ」や「文字が揺れて見える」などの視覚認知的な困難さが挙げられます。

世界の人口では約3〜7%が該当するとされ、早期発見と支援が大切です。

昨今では、音読支援プログラムの提供や家庭用のICT支援アプリも広まりつつあります。

参考元 国立成育医療研究センター

https://www.ncchd.go.jp/hospital/sickness/children/007.html

学習障害との違い

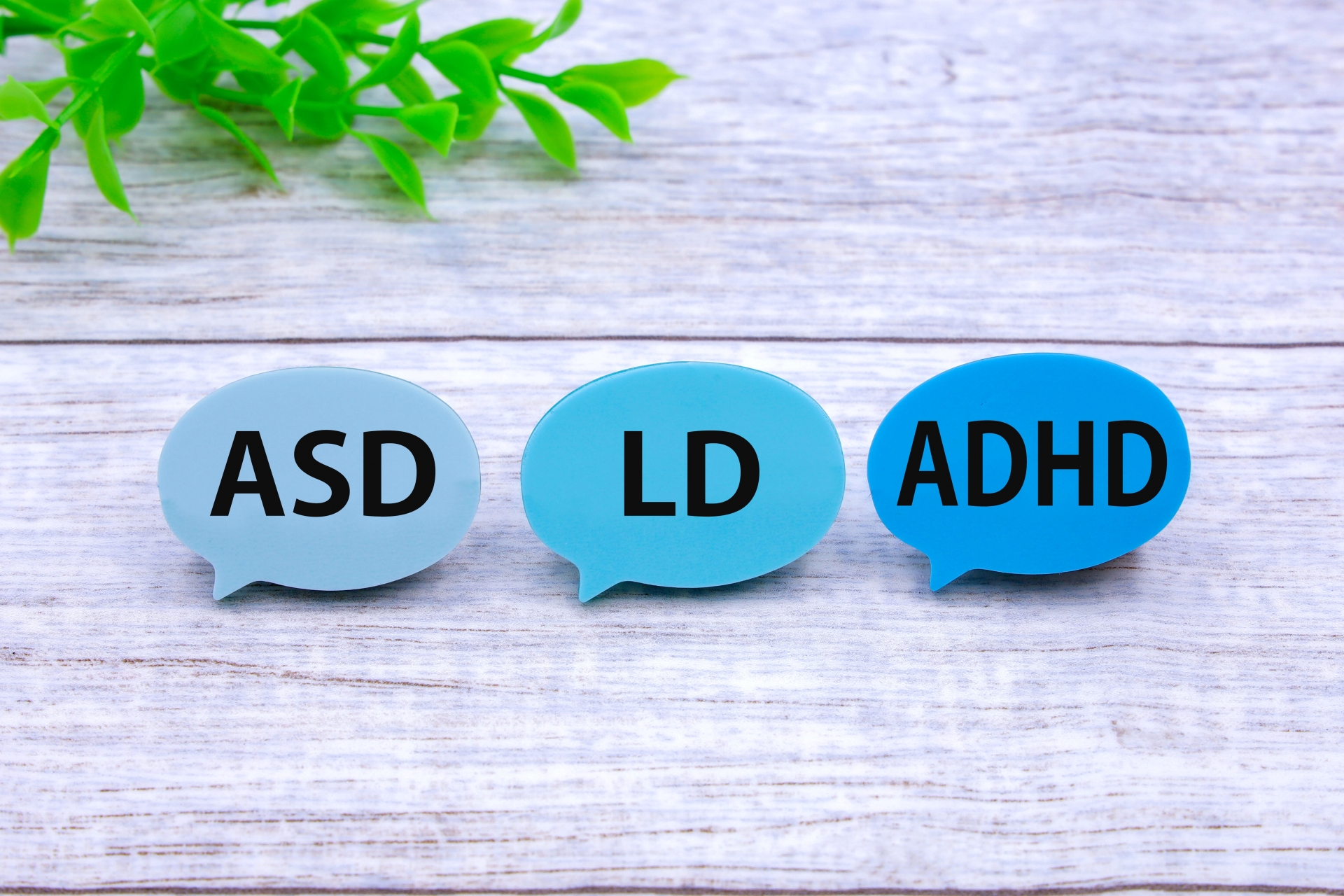

「学習障害(LD)」は、知的障害や環境要因では説明できない特定の学習分野での困難を指す総称で、LDの中でも最も多いのが「ディスレクシア(読字障害)」です。

LDには、読み書き以外に「書字表出障害(ディスグラフィア)」「算数障害(ディスカリキュリア)」も含まれ、ディスレクシアはその中の一部に該当する特性です。

DSM‑5(米国精神医学会)やICD‑10(WHO)には「限局性学習症」として記載され、正しく診断されることで、合理的配慮(例:文字拡大・音声読み上げ)の活用が可能になり、学びの環境が整いやすくなります。

ディスレクシアの主な症状と特徴

「もしかしてうちの子どもはディスレクシアかもしれない……」そう感じたとき、多くの保護者の方が「どんな症状があるの?」「どう見分けたらいいの?」と不安を抱えるのではないでしょうか。

見た目には分かりづらいことも多く、周囲から「努力が足りない」と誤解されてしまうこともありますが、特性を正しく理解すれば、適切な支援や工夫で困難は軽減できます。

ここでは、ディスレクシアの子どもに現れやすい読み・書きの困難、年齢による違い、他の発達特性との関係性などをわかりやすく解説します。

読みの困難(音読・文章理解など)

ディスレクシアのある子どもは、音読や文章理解に特有の困難が現れることがあります。たとえば、「文字を音に変換する」能力に時間がかかり、一語ずつ読むなど流暢さを欠くことが多いです 。また、文章を一通り読み終えても、内容の理解が浅く、再読や聞き返しが必要な場合もあります。

「読む」行為そのものが苦痛にもなりやすく、音読の時間が長くかかるため、学習への意欲低下につながるケースがみられます。保護者や先生は、無理に速く読めるよう求めず、音声読み上げや読み聞かせなどで支援しながら、徐々に内容を押さえていく声かけが効果的です。

書きの困難(書き取り・漢字など)

書くことにもディスレクシア特有の困りごとがあります。漢字の誤記や鏡文字、書き順の混乱が見られるほか、思い通りに文字が書けず、覚えたつもりでも定着しにくいことがあります。日本語の場合、漢字は音韻的理解だけでなく視覚認知や書字運動も求められるため難易度が高く、その影響で書字の困難が顕著になるケースが多いのです。

書くことへの支援としては、ローマ字入力や音声入力を取り入れたり、漢字カードで段階的に覚えさせる方法が推奨されます。運筆の補助具やマス目付きノートなども有効です。

年齢や学年ごとの現れ方

ディスレクシアは、年齢や学年によっても見られる困難は異なります。

就学前

「言葉が出にくい」「カタカナに苦手意識がある」などが見られることがあります。

小学生中学年以降

漢字や単語の学習が進むにつれ、音読が遅い、漢字の誤記、内容理解に苦労といった症状が顕著になります。

中学生以降

英語の音読や文章問題の理解が難しく、試験時間内に終わらないといった現実的な課題が出やすくなります 。

年齢に応じて適切な働きかけや支援環境を整えることが重要です。

他の特性と関係性

ディスレクシアは単独で現れるのではなく、ADHDやASDとの併存が多いことが知られています。

国立精神・神経医療研究センターの調査では、読字障害を伴うLDでは注意欠如多動症(ADHD)が約53%、自閉スペクトラム症(ASD)が約12%併存し、ADHD併存群では書字障害が強く出る傾向が見られました。

これらの併存があると、注意力の低下や実行機能の弱さが学習の支援をさらに難しくします。そのため、支援にはディスレクシア特有の読み書き困難に加え、ADHDへの配慮やASDへの理解を組み込むことも大切で、個々に応じた包括的な支援が有効です。

参考元 論文「ADHD の併存症―限局性学習症―」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ojjscn/54/3/54_176/_pdf/-char/ja

主な原因とどんな困難さが見られるか?

「どうしてうちの子どもは読み書きだけが苦手なの?」「やる気がないように見えるけど…」と感じる保護者の方もいるかもしれません。しかし、それは努力や性格の問題ではなく、脳の情報処理の特性によるものかもしれません。

ディスレクシアの主な原因は、脳の情報処理の特徴に起因しています。日本語の「かな」と「漢字」でも、苦手さの出方に違いがあります。

ここでは、ディスレクシアの原因や情報処理の特徴、どのような困難があるのかなどについて解説していきます。

ディスレクシアの原因

ディスレクシアは、「努力不足」や「育て方の問題」ではありません。

国立成育医療研究センターや厚生労働省の資料では、脳の発達に伴う情報処理の特性が原因とされています。

特に、音声と文字を結びつける機能や、文字そのものを視覚的に捉える機能がスムーズに働かないケースが見られます。これらは、幼児期には気づきにくく、学校で文字学習が進む頃に明らかになることが多いので、早期発見が大切です。ディスレクシアは「病気」ではなく、「学び方の違い」と捉えることで、支援への心理的ハードルが下がるはずです。

脳に見られる情報処理の特徴

ディスレクシアでは、「デコーディング」機能(文字を音に変換)と「視覚認知」機能に弱さが見られるとされています。

fMRI研究では、文字と音の連結に関わる脳の部位や文字形態の認識に重要な部位の活動が低いことが報告されています。文字学習の多くは、進化的には新しいものであり、脳にとって自動処理が難しいためです。そのため、文字は意識的かつ繰り返し学ぶ必要があり、視覚や聴覚の支援が効果を発揮します。

遺伝的要因

ディスレクシアには、生まれつきの脳の個性だけでなく、遺伝的要因も関与しています。実際、ディスレクシアと診断された子どもの家族に、同じような読み書きの困難を経験していた人がいるケースも少なくありません。

これは「親が同じような困りごとを持っていた」といった具体的な話だけでなく、脳の働き方の傾向が似ていることが要因だと考えられています。もちろん、すべてが遺伝によるものではなく、環境や経験なども影響します。そのため、「家族にも似たような傾向があるかも」という気づきは、早期的な支援を始めるきっかけになります。

ディスレクシアによる困難

ディスレクシアが引き起こす困難は、幅広く日常に影響します。

文字の読み書きが苦手なことで、板書やテストに時間がかかり、学習意欲が低下することもあります。また、読み書きの苦手さが自己肯定感の低下や対人関係の不安、さらには二次障害(うつ・不安)の引き金になるケースも報告されています。

保護者としては、早く気づき、適切な支援環境を整えることが、子どもが安心して学び、自己肯定感を維持する鍵になります。

相談先と受けられるサポート

「どこに相談すればいいの?」「診断を受けたほうがいい?」「学校で支援してもらえるの?」と悩む保護者の方にとって、次の一歩を踏み出すには正確な情報が必要です。

ディスレクシアは、診断がなくても支援を受けられるケースもあり、早期の気づきと環境調整が何より重要です。ご家庭や学校での支援の仕方によって、子どもは大きく伸びる可能性を持っています。

ここでは、相談先やご家庭でのサポート、学習の工夫などについてお伝えしていきます。

どこに相談すればいいの?

子どもの読み書きの苦戦に気づいたとき、まずは身近な相談先を見つけることが大切です。以下のような機関や専門家が相談先として挙げられます。

学校の担任や特別支援教育コーディネーター

子どもの学習状況を把握しており、適切な支援策を一緒に考えてくれます。

地域の発達障害者支援センター

発達障害に関する専門的な相談や情報提供を行っています。

医療機関(小児科、児童精神科、発達外来など)

必要に応じて、発達検査や診断を受けることができます。

また、NPO法人などの民間団体も、ディスレクシアに関する相談や支援を行っています。子どもの特性や困りごとに応じて、適切な相談先を選ぶことが重要です。

ご家庭でできるサポートと学校との連携

ディスレクシアの子どもを支えるためには、ご家庭と学校が連携して取り組むことが大切です。以下のようなサポートが効果的です。

ご家庭での工夫

●読み聞かせや音声教材を活用して、文字への抵抗感を減らす

●学習の際に、文字を指でなぞる、行を隠すなどの方法で読みやすくする

●短時間で集中できる学習環境を整えてあげる

学校との連携

●担任の先生や特別支援教育コーディネーターと定期的に情報交換する

●合理的配慮の申請や個別の教育支援計画の中に取り入れてもらう

●子どもの得意な分野や興味を共有し、学校での活動に活かす

ご家庭と学校が協力し合うことで、子どもの学習環境がより良いものとなり、自信を持って取り組むことができるようになります。

読み書き以外で自信を育てる工夫

ディスレクシアの子どもは、読み書きに困難を感じる一方で、他の分野で優れた才能を持っていることがあります。以下のような方法で、子どもの自信を育てることができます。

得意な分野を見つける

音楽、絵画、運動、工作など、子どもが興味を持ち、楽しめる活動を一緒に探しましょう。

成功体験を積む

小さな目標を設定し、達成することで「できた!」という喜びを感じさせることが大切です。

ポジティブな声かけ

努力や工夫を認める言葉をかけることで、子どもの自己肯定感を高めることができます。

子どもの得意なことや興味を大切にし、成功体験を積み重ねることで、自信を持ってさまざまなことに挑戦できるようになります。

デジタルツールで広がる支援の可能性と工夫

スマートフォンやタブレットなどのデジタルツールは、ディスレクシアのある子どもにとって強力な学習サポートになります。文字サイズや背景色の調整ができるアプリや、音声読み上げ機能などを使うことで、読み書きの負担が軽減され、ストレスの少ない学習環境が整います。

また、タブレットを使った学習は直感的な操作で進められ、子ども自身のペースで学べる点も大きな魅力です。視覚的に情報を整理しやすく、集中しやすいため、自己肯定感の向上にもつながります。昨今、興味を引くような教育アプリも多く、楽しく学びながらスキルを身につけられるのが特徴です。デジタルツールもうまく活用することで、子どもの可能性を広げる支援につながるでしょう。

ディスレクシアを理解するために

「ディスレクシアの子どもには、どのような配慮が必要?」「社会全体でどう支えていけるのだろう?」と悩まれている保護者の方も多いのではないでしょうか。

ディスレクシアは、外見からはわかりづらい特性であるため、正しい理解と具体的な配慮がないと、子どもが日常生活や学習の場でつまずきを感じやすくなります。

ここでは、ディスレクシアの子どもがより安心して生活できるようにするための「周囲の配慮」と「社会全体の支援体制」について解説していきます。

文字が読みにくい人への配慮

ディスレクシアのある子どもは、「文字がにじむ」「形がゆがんで見える」など視覚的に読みづらいケースがあるとされています。

こうした困難は、フォントやレイアウトの工夫で大きく軽減できます。たとえば「UDフォント」では文字の形や読みやすさが改善され、行間を広げることで視線が定まりやすくなります。

また、音声読み上げなども活用することで、文字を自分のペースで処理でき、読みやすさと集中力の向上が期待できます。こうした小さな配慮が、「読みづらさ」を原因とする苦しさを和らげ、子どもが安心して学ぶ環境につながるはずです。

社会的なサポート体制の重要性

ディスレクシアは見た目では分かりづらく、理解や配慮がない環境では子どもが誤解されたり孤立したりします。しかし、日本では2016年に合理的配慮が法律で義務化(障害者差別解消法)され、学校でのICT機器使用、音声教材、試験時間延長などの支援が可能になっています。

そういった意味で、ご家庭や学校、教育委員会、支援団体が連携し、「個々の困りごと」に応じた支援体制を整えることが重要です。本人も周囲も安心できる環境づくりが、ディスレクシアの子どもたちの自信と可能性を育む第一歩となります。

ディスレクシアの症状と支援についてのまとめ

ディスレクシアは、知的な遅れがないにもかかわらず、文字の読み書きに著しい困難を示す学習障害の一つです。

音読や文章理解、書字(特に漢字)に苦手さがあり、年齢や学年によってそのあらわれ方は異なります。また、ADHDやASDと併存することも多く、注意力や対人面の困りごとが重なる場合もあります。原因は脳の情報処理の特性や遺伝的傾向によるとされ、努力や性格の問題ではありません。

ディスレクシアは、学業だけでなく、自己肯定感や人間関係、メンタル面に影響が及ぶこともあるため、早期の気づきと支援が重要です。ご家庭では音声教材や成功体験を通じたサポート、学校とは個別の配慮や連携が求められます。ICTの活用や社会的支援体制も整いつつあり、理解と工夫によって子どもの可能性を広げることができるはずです。

参考元

国立成育医療研究センター

https://www.ncchd.go.jp/hospital/sickness/children/007.html

論文「ADHD の併存症―限局性学習症―」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ojjscn/54/3/54_176/_pdf/-char/ja

各専門、支援機関 等