「うちの子はなかなか寝てくれない」「寝る時間も起きる時間もバラバラ」

ADHDのお子さんを持つ保護者から、こうした声をよく耳にします。お子さんが夜遅くまで眠れず、朝起きられない原因は、「脳の働き」にあるかもしれません。なぜなら、ADHDの特性が睡眠を調整する機能を乱し、さまざまな睡眠トラブルを招くことがわかっているためです。

原因がわかれば、適切な対応策が見えてきます。お子さんの脳の働きに合わせた生活習慣を整えることで、睡眠の質は少しずつ良くなるはずです。

本記事では、ADHDと睡眠トラブルの関わり、お子さんに現れるサイン、睡眠リズムが崩れる理由、共働き家庭でも取り組める具体策を順に紹介します。同じ悩みを抱える方は、ぜひ参考にしてください。

ADHDと睡眠障害の関係性は?なぜ問題が起きるのか

ADHDのお子さんの多くが、睡眠に何らかの悩みを抱えているといわれています。まずは、ADHDと睡眠障害の関係について解説します。

ADHDのお子さんは睡眠の問題を抱えやすい

ある研究によると、ADHDのお子さんの約35〜70%が睡眠に何らかの問題を抱えていることがわかっています。一般的な子どもの睡眠障害の有病率は11〜37%とされており、その差は歴然です。ADHDのお子さんは、そうでないお子さんに比べて2〜3倍も睡眠トラブルを経験しやすいわけです。

これは生活習慣の問題ではなく、生まれ持った脳の特性によるものです。そのため、親御さんが「育て方のせいだ」「私が悪い」と自分を責める必要はありません。大切なのは、この特性を理解して適切な対応を取ることです。

※出典:「ADHD児の睡眠障害―最新の知見と対応―」日本児童青年精神医学会『児童青年精神医学とその近接領域』第58巻5号, 2017年 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jscap/58/5/58_618/_pdf/-char/ja

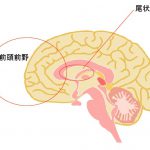

脳の特性が睡眠に影響する仕組み

ADHDの人の脳は、気持ちを整える物質のバランスを保ちにくい特性があります。具体的には、ドーパミンやノルアドレナリンという、目覚めや集中を助ける物質をうまく調整できないとされています。

結果、眠る時間になっても脳が興奮状態を続けます。お子さんが夜になってもなかなか寝つけないのは、このためです。

先述した学術論文によると、ADHDのある人は寝つきの悪さ、夜中の目覚め、早朝覚醒など、多様な睡眠の問題を経験しやすいことがわかっています。

睡眠不足がADHD症状を悪化させる悪循環

十分な睡眠が取れないと、まず集中力が低下します。気持ちのコントロールも難しくなり、落ち着きのなさや衝動的な行動が目立つようになります。

こうした状態では、夜になっても脳が興奮したままで眠れません。眠れないために症状がさらに悪化し、お子さんも親御さんも、どうすればいいか分からなくなることがあるでしょう。

だからこそ、睡眠が大切なのです。睡眠の質を良くすることで、日中のADHD症状が落ち着く可能性があります。まずは、お子さんが眠りやすい環境づくりから試してみてください。

子どものADHDに多い睡眠障害のサインとは?

早めに気づいて対応するには、睡眠障害のサインを見逃さないことが大切です。具体的な特徴を以下にまとめました。

布団に入っても1時間以上眠れない

ADHDの子どもは、頭の中で考えが次々と浮かんで止まらないため、なかなか眠りにつけません。布団に入ってから1時間、2時間と経っても起きたまま、「まだ眠くない」「あのね、今日ね」と繰り返し話しかけてきます。

原因は先述したように、脳が興奮状態にあるためです。お子さんが「眠りたいのに眠れない」と苦しんでいる姿を見るのは、親御さんにとってもつらいものでしょう。しかし、「早く寝なさい」といいたくなる気持ちをぐっとこらえて、お子さんの様子が落ち着くのを待ってあげてください。

朝起きられず起こしてもぐったりしている

ADHDの子どもは朝が苦手な傾向があります。なぜなら、夜の睡眠の質が悪いため、朝の疲労感が強く残るからです。目覚ましが鳴っても体が動かず、何度声をかけても反応がありません。

こうした朝が毎日続くと、ご家族にとって大きなストレスになります。共働きのご家庭では、出勤時間との兼ね合いもあり、朝のバタバタがさらに負担を増やしてしまいます。

焦りとお子さんへの心配が入り混じって、親御さんの心も疲れてしまいます。ただ、この朝のつらさは、決して親御さんやお子さんの責任ではありません。

夜中に何度も目を覚まして再び眠れない

夜中の2時、3時、4時と、何度も起きてしまう子が少なくありません。

本来、睡眠には浅い眠りと深い眠りがあります。深い眠りは脳と体をしっかり休ませる大切な時間です。しかし、ADHDの子どもは、脳が一晩中活発に働き続けるため、この深い眠りがほとんど取れません。浅い眠りばかりが続き、少しの刺激で目が覚めてしまう「細切れの睡眠」が続くわけです。

目を覚ましたあと、また眠れないことに不安を感じて、さらに眠りにくくなります。こうした心の負担とADHDの脳の特性が影響し合い、夜間の目覚めが悪循環につながります。

ADHDで睡眠リズムが乱れる3つの原因

睡眠リズムの乱れには、いくつかの原因があります。それを理解することで、「どうしてうちの子は寝てくれないんだろう」という疑問が解け、お子さんに合った対策が見つかるはずです。

そもそも夜型になりやすい体質

ある研究によると、ADHDの子どもは睡眠を促すホルモン(メラトニン)の分泌量が低下しやすい傾向にあります。

メラトニンは、体に「そろそろ眠る時間ですよ」と教えてくれる物質です。いわば、体内の睡眠スイッチのような役割を果たしています。

通常は夜になるとこのスイッチが自然に入り、眠気を感じます。しかしADHDの子どもはメラトニンの分泌量が少なく、睡眠スイッチの入る時間が遅れがちです。

夜9時や10時に布団に入っても眠気が訪れず、夜中の2時、3時まで起きている状態が続きます。

朝も当然遅くなり、学校の時間に間に合わなくなってしまうのです。「どうしても早く寝てくれない」という場合、それはお子さんの体質が原因かもしれません。

参考:大阪大学「メラトニン分泌の変化は注意欠如多動症(ADHD)症状と関連する」

https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2024/20240904_3

夜になっても頭が冴えて眠れない

ADHDの子どもの脳は、夜になっても活動モードから抜け出しにくい特性があります。昼間に受けた刺激や出来事の記憶が夜になっても脳内で処理され続け、頭の中が忙しい状態が続くのです。

親御さんから見ると、お子さんが「今日ね、学校でね」「こんなこと考えてた」「明日あれしたい、これしたい」と次々と話したり、身体を動かし続けたりします。

一方でお子さん本人は、「眠たいはずなのに目が覚めている」と感じています。疲れているのに休めない、そんなもどかしさを抱えているのです。

これは決してわがままではありません。脳の特性によるものだと理解してあげることで、お子さんへの接し方も変わってくるでしょう。

音や光が気になって眠れない

ADHDの子どもの一部には、感覚過敏という特性があります。これは、周囲の刺激を通常よりも強く感じ取ってしまう状態です。

たとえば音の場合、次のような小さな音でも耳について眠れなくなることがあります。

●隣の部屋で家族が話す声

●廊下を歩く足音

●時計の針が動く音

●エアコンの動作音

●階下の物音

光についても同じです。次のようなわずかな光でも気になって目が冴えてしまいます。

●カーテンの隙間から漏れる街灯の光

●エアコンの小さな点滅ランプ

●わずかに開いたドアからの明かり

●デジタル時計の表示

●窓から差し込む外の光

こうした感覚過敏は、ADHDとともに現れることが報告されています。ただし、すべての子どもに見られるわけではありません。

もしお子さんに感覚過敏があるなら、寝室の環境を整えることが大切です。できるだけ暗く、静かに、快適な温度に保つ工夫から始めてみましょう。

もし、ADHDなど発達障害を持つお子さんの対応に悩んだときは、ステラ幼児教室にご相談ください。

お子さん一人ひとりに寄り添った個別授業と保護者支援で、お子さんの成長をともにサポートします。

ADHDの子どもにできる睡眠障害対策

睡眠障害の改善には、家庭での日々の工夫が大きな力になります。専門家の支援も大切ですが、まずは家庭でできることから始めてみましょう。

生活リズムを整える

第一に、生活リズムを整えましょう。

就寝時間と起床時間を決めると、お子さんの体内時計が整い、夜になると自然に眠くなります。厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド2023」では、小学生に9〜12時間の睡眠時間を推奨しています。たとえば夜9時に寝て朝6時に起きるパターンなら、9時間の睡眠が確保できます。

朝日を浴びることで、夜すんなり寝つけて、朝までぐっすり眠れるようになります。起床後はできるだけ早くカーテンを開けて、部屋に日光を取り入れましょう。曇りの日や部屋の向きで難しいときは、窓際の明るい場所で過ごしてください。

「朝は時間がない」というご家庭でも、ベランダに出るだけなら1分でできます。家族で朝食を窓際で食べる習慣を作ると、無理なく続けられるでしょう。

また、日中に適度な運動をすることも、夜中に目が覚めにくくなる助けになります。公園で遊んだり、散歩したりして、お子さんが適度に疲れる時間を作りましょう。

出典:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf

寝室環境を整える

寝室の環境を整えると、お子さんが寝つきやすくなり、夜中に目覚めにくくなります。快適な室温は夏場で25〜28℃、冬場で18〜22℃が目安です。「今日は暑い?」「寒くない?」と声をかけながら、お子さんが快適に感じる温度を見つけてあげましょう。

照明の工夫も寝つきを良くします。先述したように、ADHDの子どもは光に敏感なことが多く、明るい照明のまま過ごすと脳が活発になって眠りにくくなります。

就寝1時間前から調光機能で明るさを半分に落とすと、入眠を促せるでしょう。「暗いのは苦手」というお子さんには、足元に小さな明かりを置いてあげると安心するはずです。

入眠儀式で心を落ち着かせる

入眠儀式とは、毎晩同じ順序でおこなう就寝準備のことです。お子さんが「そろそろ寝る時間かな」と自然に感じられるようになり、抵抗なく布団に入れるようになります。

たとえば、具体的には、「夕食後のリラックスタイム→パジャマへの着替え→歯磨き→読み聞かせ」という流れを決めましょう。この流れを続けると、お子さんの脳が自動的に睡眠モードに切り替わりやすくなります。

読み聞かせは、ADHDの子どもがすっと眠りに入れるおすすめの入眠儀式です。親の優しい声と予測できる物語の流れは、興奮した脳をゆっくり静めてくれます。

また、ADHDの子どもは同じ内容に飽きがちです。季節ごとに本を変えたり、簡単なストレッチを組み込んだりして、ほんの少しの変化を加えると続けやすくなります。

注意点として、就寝前のスマホやゲームを避けてください。画面のブルーライトがメラトニンの分泌量を減らし、さらに寝つきにくくなってしまいます。

薬による治療が必要なケース

生活習慣の改善を続けても寝つきに1時間以上かかったり、夜中に何度も目が覚めたりする場合は、医師への相談を考えてみましょう。夜興奮して眠れず、日中の眠気で授業中に居眠りしてしまうときも受診のタイミングです。

次のような状態が続く場合は、医療機関に相談してください。

●寝つくのに1時間以上かかる状態が週3日以上続く

●夜中に何度も目を覚ます

●朝起きられず登校できない

●日中の眠気が勉強に影響している

まずはかかりつけの小児科を訪ねてみましょう。必要に応じて、児童精神科や睡眠外来を紹介してもらえます。

専門家の力を借りることも、お子さんの元気な毎日のための大切な一歩です。

よくある質問

最後に、子どものADHDと睡眠障害に関する質問にお答えします。

ADHD治療薬を飲んでいると眠れなくなるのは本当ですか?

メチルフェニデート(コンサータ)の場合、眠れなくなる副作用があるとのことです。自己判断で服用を中止せず、必ず医師に相談してお子さんに合った調整をしてもらいましょう。

睡眠リズムを整える対策を試しても効果が出ません

生活習慣改善を数か月以上続けても改善しない場合、まずは小児科を受診しましょう。必要に応じて児童精神科や睡眠外来を紹介してもらえます。

受診前に数週間の睡眠日誌を記録しておくと、医師が状況を把握しやすくなります。

毎日同じ時間に寝かせるのが難しいです

朝の起床時刻を一定に保ち、起床後すぐに朝日を浴びることで体内時計がリセットされます。

完璧を目指さず、確かな成功を積み重ねていくことが大切です。

大人の私自身もADHDで睡眠障害があります。子どもと一緒に改善できますか?

親子で睡眠改善に取り組んでみましょう。朝日を浴びたり、就寝時刻を守ったり、寝る前のスマホを控えたりする基本対策は親子共通です。

親自身がしっかり眠れることで、お子さんとの時間にゆとりが生まれるでしょう。

ADHDによる睡眠障害は親子で対策を

ADHDのお子さんの睡眠の問題は、脳の特性から起こるものです。しかし、適切な支援で寝つきが良くなり、朝までぐっすり眠れるようになります。生活リズムの調整、寝室環境の整備、入眠儀式の確立など、ご家庭でできる対策を続けることで、お子さんが夜スムーズに眠れるようになるでしょう。

共働きで忙しいご家庭でも大丈夫です。平日は朝の起床時刻だけでも固定する、週末は読み聞かせを10分するなど、できることから始めましょう。「今日は朝日を浴びられた」と小さな成功を喜ぶことから始めてみてください。

もし、ADHDなど発達障害を持つお子さんの対応に悩んだときは、ステラ幼児教室にご相談ください。

お子さん一人ひとりに寄り添った個別授業と保護者支援で、お子さんの成長をともにサポートします。