今回は、ADHD(注意欠如多動性障害)について、専門的な視点からできるだけわかりやすく説明していきます。お子さんの様子が気になっているお母さんや、自分自身のことを知りたい方にも理解していただける内容です。

ADHDとはどんな障害?

ADHD(エーディーエイチディー)は「Attention Deficit Hyperactivity Disorder」の略で、日本語では「注意欠如多動性障害」と呼ばれています。

文部科学省の定義によると、ADHDは「年齢や発達に不釣り合いな注意力の欠如、衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会生活や学業に支障をきたすもの」とされています。

簡単に言うと、その子の年齢から見て「集中力が続かない」「じっとしていられない」「考える前に行動してしまう」といった特徴が強く、それによって日常生活や学校生活に困ることがある状態です。

ADHDの3つの特徴

ADHDの主な特徴は3つあります。

1. 不注意(集中力の問題)

「不注意」は集中力に関わる問題です。

例えば

• 勉強中にすぐ別のことが気になってしまう

• 宿題や持ち物をよく忘れる

• 物をどこに置いたか忘れてしまう

• 計算ミスなど、うっかりミスが多い

• 指示を最後まで聞かずに行動してしまう

• 順序立てて作業することが苦手

2. 多動性(落ち着きのなさ)

「多動性」は体を動かしたい気持ちが強い特徴です。

• 授業中、椅子に座っていてもそわそわ動いてしまう

• 静かにしていなければならない場面でも動き回りたくなる

• 常に何かをいじっている

• おしゃべりが止まらない

• いつもエネルギッシュで疲れを知らない

3. 衝動性(考える前に行動する)

「衝動性」は自分の行動をブレーキかけることが難しい特徴です。

• 順番を待つのが苦手

• 思いついたことをすぐに口に出したり実行したりする

• 感情のコントロールが難しく、イライラしやすい

• 危険なことでも考えずにやってしまうことがある

これらの特徴は7歳くらいまでに現れることが多いですが、思春期(中学生頃)になると、特に多動性は落ち着いてくることがあります。しかし、不注意の特徴は大人になっても続くことが少なくありません。

ADHDの割合

学齢期の子どものおよそ3〜7%がADHDと言われています。

また、女の子より男の子に多い傾向があり、2〜3倍の差があるとされています。ただし、女の子の場合は多動性よりも不注意が主な特徴になりやすく、目立たないため見過ごされることもあります。

ADHDの原因

「育て方が悪かったから?」と心配するお母さんもいますが、そうではありません。ADHDは生まれつきの脳の特性です。

脳の働きから見たADHD

私たちの脳では、神経細胞同士が「神経伝達物質」という物質を使って情報をやり取りしています。特に「ドーパミン」や「ノルアドレナリン」という物質が重要な役割を果たしています。

- 1. 神経細胞Aが神経伝達物質を放出する

- 2. 神経細胞Bの「受容体」がそれを受け取る

- 3. 余った神経伝達物質は「トランスポーター」によって回収される

このバランスが取れていると

• 注意力を維持できる(集中すべきことに集中できる)

• 行動を適切にコントロールできる(衝動的な行動を抑えられる)

• 感情を調整できる(イライラを抑えられる)

• 計画を立てて順序立てて物事を進められる

• 作業記憶(短期的に情報を保持する能力)が正常に機能する

つまり、神経伝達物質の適切な放出と受容、そして余分な物質の回収が絶妙なバランスで行われることで、私たちは状況に応じた適切な注意力や行動のコントロールができるようになります。

しかし、ADHDの場合は、このトランスポーターが過剰に働きすぎて、必要な神経伝達物質まで回収してしまうことで、このバランスが崩れてしまうと考えられています。

ADHDの治療薬は、このトランスポーターの働きを調整して、神経伝達物質が適切に機能できるようにサポートします。

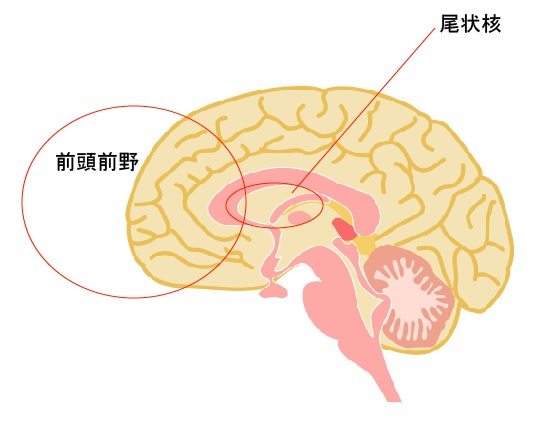

関係する脳の部位

ADHDには特に「前頭葉」と「尾状核」という脳の部位が関わっています。

「前頭葉」は脳の前の部分で、次のような働きがあります。

・ 衝動を抑える

・ 感情をコントロールする

・ 集中力を維持する

・ 先のことを考えて計画を立てる

・ 短期的な記憶(作業記憶)を操作する

「尾状核」は脳の中心部にあり、行動や体の動きをコントロールします。また、学習や記憶にも関わっています。

ADHDの人は、これらの脳の部位の働きに偏りがあるため、特徴的な症状が出ると考えられています。

ADHDは遺伝するの?

研究によると、家族にADHDの人がいると、そうでない場合に比べて、子どもがADHDである確率が高くなると言われています。

ただし、「ADHDの遺伝子があれば必ずADHDになる」というわけではありません。例えば、親が糖尿病だからといって、子どもが必ず糖尿病になるわけではないのと同じです。複数の遺伝子が関わっていて、環境要因も影響するため、一概に「遺伝する」とは言い切れません。

ADHDとよく一緒に現れる問題

ADHDの子どもたちは、他の発達障害や心の問題を併せ持つことがあります。

他の発達障害との合併

自閉スペクトラム症(ASD)

ADHDと自閉スペクトラム症が一緒に見られることは珍しくありません。自閉スペクトラム症の特徴としては、コミュニケーションの難しさや、特定の物事へのこだわりなどがあります。両方の特徴があると、社会生活での困難さがより複雑になることがあります。

学習障害(LD)

「読む」「書く」「計算する」などの特定の学習に困難を示す障害です。ADHDの不注意の問題と重なると、学業への影響がより大きくなることがあります。

睡眠の問題

ADHDの子どもは睡眠の問題を抱えることが多いという報告もあります。

寝つきが悪い、夜中に何度も起きる、朝起きられないなどの問題があると、日中の集中力や気分にも影響します。

心の問題

ADHDの子どもは、「できない」ことが多いため、周囲から叱られる機会が増えがちです。そのため、「自分はダメな子だ」という否定的な自己イメージを持ってしまうことがあります。

これが積み重なると、自信の低下、反抗的な態度、場合によっては落ち込みや不安などの心の問題につながることもあります。

発達段階によるADHDの現れ方

ADHDは年齢によって症状の現れ方が変わります。

赤ちゃんから幼児期(0〜5歳)

赤ちゃんの頃から、以下のような特徴が見られることがあります。

・ 泣き止みにくい、なだめにくい

・ 睡眠のリズムが不規則

・ とても活発で探索行動が多い

・ 歩き始めは早いが、言葉の発達がやや遅れることもある

幼稚園・保育園の時期になると、以下のような特徴がみられることがあります。

・ とにかくじっとしていられない

・ 次から次へと興味が移る

・ ダイナミックな遊びを好む

・ 指示に従うのが難しい

・ かんしゃくが強い

・ トイレトレーニングなどが同年代より遅れがち

小学生(6〜12歳)

小学校に入ると、より構造化された環境での要求が増えるため、ADHDの特徴がはっきりと現れます。

・ 授業中に席を離れる

・ 授業に集中できない

・ 宿題や持ち物をよく忘れる

・ 順序立てて活動することが難しい

・ 物をなくしやすい

・ 衝動的な言動で友達とトラブルになることがある

中学生から高校生(12〜18歳)

思春期になると、多動性は減少し、より内面的な「そわそわ感」として現れるようになります。一方、不注意や計画性の問題は続くことが多いです。

・ 時間管理が苦手

・ 計画を立てて実行することが難しい

・ 宿題や勉強の管理ができない

・ 自己評価が低くなりがち

・ 反抗的な態度が目立つことも

大人のADHD

ADHDの約60〜70%は大人になっても症状が続くと言われています。大人のADHDでは、以下のような特徴が見られます。

・ 仕事や家事の管理が難しい

・ 時間管理が苦手

・ 整理整頓ができない

・ 物事を先延ばしにしがち

・ 衝動的な意思決定(衝動買いなど)

・ 感情のコントロールが難しい

子どものADHD関連記事

大人のADHD関連記事

ADHDの診断

ADHDの診断は、医師によって行われます。小児科医や児童精神科医、発達障害の専門医などが診断します。

診断では、以下のような方法が用いられます。

2. お子さん自身の様子の観察

3. 発達検査(知能検査や発達スケールなど)

4. チェックリストによる評価

5. 保護者からの聞き取り(お子さんの行動や発達歴など)

6. お子さん自身の様子の観察

7. 発達検査(知能検査や発達スケールなど)

8. チェックリストによる評価

ADHDの診断基準は以下のようなものです。

それが6ヶ月以上続いている

B. 12歳より前からいくつかの症状がある

C. 家庭や学校など、複数の場面で症状がある

D. 症状によって日常生活や学業に支障がある

E. 他の障害ではよく説明できない

また、症状の現れ方によって3つのタイプに分けられます。

・ 多動性-衝動性優勢型:多動性と衝動性の症状が主なタイプ

・ 混合型:不注意と多動性-衝動性の両方の症状があるタイプ

タイプによって特徴や適切な対応に違いはありますが、大事なのは、個々人の特性を理解した上で、適切な支援を行うことです。

ADHDへの支援方法

ADHDの支援は、「完全に治す」というよりも、その特性を理解した上で環境を調整したり、対処法を身につけたりすることが中心になります。

1. ADHDの理解を深める

まず大切なのは、ADHDについて正しく理解することです。

・ ADHDは脳の働き方の特性であり、「怠けている」「努力が足りない」のではありません

・ ADHDには強みもあります(創造性、エネルギッシュさなど)

・ 環境を調整することで、困難さを減らすことができます

2. 環境の調整

ADHDの特性に合わせた環境づくりが重要です。

家庭での工夫

・ 視覚的なスケジュールやチェックリストを活用する

・ 規則的な生活リズムを作る

・ 集中しやすい学習環境を整える(余計な物を置かないなど)

・ タイマーなどを使って時間管理を助ける

・ 物の定位置を決めておく

学校での工夫

・ 座席の位置を工夫する(教師の近く、窓際を避けるなど)

・ 課題の量を調整したり、時間を延長したりする

・ 視覚的な手がかりを活用する

・ 休憩時間を適切に設ける

・ ICT機器を活用する(デジタルノートなど)

3. ソーシャルスキルトレーニング(SST)

ADHDの子どもは、社会的なスキルの習得に困難を抱えることがあります。

SSTでは以下のようなスキルを段階的に学びます。

・ 適切なコミュニケーション方法

・ 感情の理解と表現の仕方

・ 問題解決の方法

・ 協力の仕方

・ ルールの理解と守り方

SSTは個別またはグループで行われ、ロールプレイ(役割演技)や実際の場面での練習を通じて、スキルを身につけていきます。

4. ペアレントトレーニング

保護者向けのトレーニングプログラムもあります。

内容としては

・ ADHDの理解を深める

・ 効果的な指示の出し方

・ 良い行動を褒めて強化する方法

・ 問題行動への対応法

・ 一貫した規律の設け方

・ 子どもの自己調整力を育てる関わり方

5. 薬物療法

中程度から重度のADHDの場合、薬による治療が検討されることがあります。

日本で使われるADHDの薬には以下のようなものがあります。

・ メチルフェニデート(コンサータ):ドーパミンの再取り込みを抑制する薬

・ アトモキセチン(ストラテラ):ノルアドレナリンの再取り込みを抑制する薬

・ グアンファシン(インチュニブ):脳内の特定の受容体に作用する薬

薬物療法は専門医の処方と定期的な診察のもとで行われます。薬だけでなく、環境調整や心理社会的支援と組み合わせた総合的なアプローチが大切です。

ADHDの強みと将来性

ADHDを単なる「障害」や「欠陥」として捉えるのではなく、特性の中にある強みや可能性にも目を向けることが大切です。

ADHDの人によく見られる強み

・ 高いエネルギーと行動力

・ 直感的な思考と創造性

・ 柔軟な発想力

・ 興味のあることへの集中力(ハイパーフォーカス)

・ チャレンジ精神

・ 共感性の高さ

これらの特性は、適切な環境や職業選択では大きな強みになります。

実際、起業家、クリエイティブな仕事、研究者、スポーツ選手など、ADHDの特性が活かせる分野で活躍している人も少なくありません。

長期的な見通し

ADHDは生涯にわたる特性ですが、適切な支援と本人の努力により、充実した人生を送ることができます。

良い結果につながる要素としては下記のとおりです。

・ 早い時期からの適切な支援

・ 本人の自己理解と対処法の獲得

・ 保護者の理解と適切な対応

・ 特性に合った環境選択(教育、職業など)

一方、支援がなく放置された場合、学業不振、自己評価の低下、対人関係の問題などのリスクが高まることも知られています。早期からの適切な支援が重要です。

ADHDは特徴を理解した適切な支援が大切

ADHDは、脳の働き方の違いから生じる発達障害の一つです。適切な理解と支援があれば、その特性を活かした豊かな人生を送ることができます。

お子さんの様子が気になる場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。また、ADHDと診断されたお子さんがいる場合は、その特性を理解し、適切な環境づくりと支援を心がけましょう。

ADHDの子どもたちは、見方を変えれば無限の可能性を秘めた個性的な存在です。その独自の視点や考え方は、私たち社会に新しい価値をもたらしてくれるかもしれません。