こんなお子さんの様子はありませんか?

・黒板や教科書、プリントの文字をノートに写すのが苦手

・探し物を見つけられない

・文章を読む際に文字や行を読み飛ばす

・文字の習得に時間がかかる

・文字をマス目の中に書くことが苦手

・図形の問題が苦手

・不器用で体のうごきがぎこちない

・ものや人によくぶつかる

このような行動の背景には、「見る力(視覚機能)」の弱さ、つまり「見えづらさ」が関係していることがあります。

つい「集中していないから」「努力が足りないから」と誤解されがちなお子さんの行動。

実はお子さん本人は「よく見ているのに、うまくできない」と感じ、自信をなくしていることもあるのです。

「見る」とは?見る力の正体とは?

一般的に「見る」と聞くと「視力」だけを思い浮かべがちです。

しかし、実際にはもっと複雑な視覚機能の総合的な働きが関係しています。

そこで注目されているのが、「ビジョントレーニング」です。

ビジョントレーニングを通じて、発達障害や見えづらさを抱えるお子さんの「見る力」を育てていくことができます。

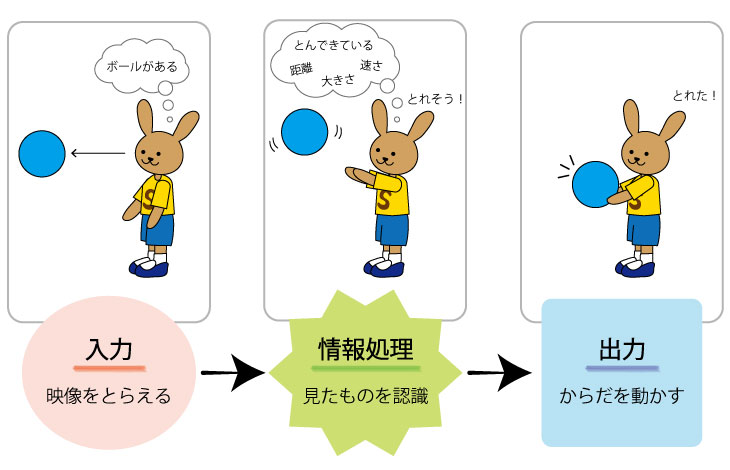

視覚機能の働きは大きくわけて3つあります。

① 入力機能(眼球運動・ピント調節・視力)

対象を目で捉え、適切に焦点を合わせる動き。「眼球運動」もここに含まれます。

② 情報処理(視空間認知)

目から入った情報を脳で処理し、形・大きさ・距離などを正確に認識する力。

③ 出力機能(眼と体の協応)

見たものに応じて、手や体を動かす力。視覚情報と運動機能の連携が必要です。

この3つのうちひとつでもうまく機能しなかったり、連携が取れなかったりすると、「見えづらさ」が生まれ、日常生活や学習に支障が出てしまうことがあります。

見る力は、遊びなどの経験の中で育っていく

視覚情報は人間が得る情報の約8割~9割を占めているといわれます。

「見る力」=視覚機能は、生まれつき完成しているわけではなく、経験によって発達していきます。

赤ちゃんは、生後間もなくして周囲をぼんやり見るところから始まり、徐々に対象物を目で追うようになります。

やがて、手を伸ばし、体を使って物に関わるようになります。

こうした経験の積み重ねによって、見る力は自然に育まれていきます。

しかし、発達の偏りや、環境的な要因(屋内遊び中心の生活など)で体を動かす経験の不足により、「見る力」が十分に育たないことがあります。

特に発達障害のあるお子さんに多く見られる特徴として、「見えづらさ」と「見る力の発達の遅れ」が関係しているケースも少なくありません。

ステラ幼児教室のビジョンクラスは評価していただいています!

2024年度ビジョンクラスアンケートより

「文字や描画の力が向上した」 ★★★★ (10段階評価で、平均値 8.6)

「物事に積極的に取り組むようになった」 ★★★★ (10段階評価で、平均値 8.0)

「ビジョンクラスはとてもよかった」 ★★★★ (10段階評価で、平均値 9.5)

※ステラ幼児教室は、名古屋市、大阪市にある児童発達支援の事業所です。

ビジョントレーニングとは?~見る力を伸ばす方法

視力や病気に原因がない「見えづらさ」は、「ビジョントレーニング」によって向上すると言われています。

これは単に目の動きを鍛えるだけでなく、視覚情報を正しく処理し、それに応じて体を動かす総合的な力を育てるトレーニングです。

※ビジョントレーニングは、視覚機能の向上をサポートすることを目的としたトレーニングです。弱視や斜視といった症状の改善や治療を目的とするものではありません。また、目の疾患にご不安のある方は、事前に眼科専門医の診察を受け、眼病の有無をご確認ください。

ステラ幼児教室では、個別療育や小集団の「ビジョンクラス」で楽しく取り組めるビジョントレーニングを実施しています。

【実践例】ステラ幼児教室のビジョントレーニング

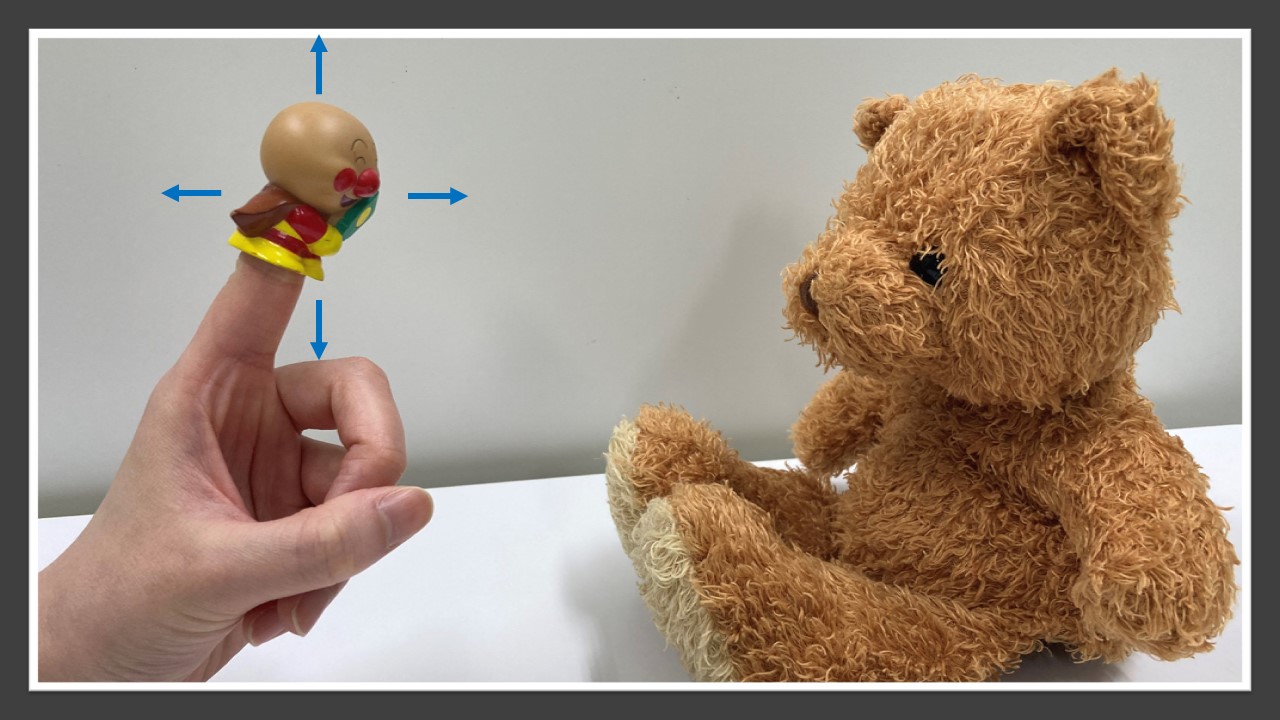

① キョロキョロ運動

指人形などの対象物を動かし、眼で追います。

上下、斜め、左右、手前と奥、円に動かします。

見る時は、顔を動かさず、眼だけを動かすようにします。

伸びる力

・対象物が動く方向に眼を動かす「追従性眼球運動」

・すばやく眼を動かして対象物を捉える「跳躍性眼球運動」

・手前と奥に動くものを見る「両眼のチームワーク」

対象物はお子さんの好きなものだと、興味を持って取り組みやすいです。

お子さんの眼の動きをよく見て、見にくそうなときは対象物を動かす幅を狭くし、少しずつ広げていきます。

動きにくい眼があるときは、その反対の眼を隠し、動きにくい眼だけで見る練習をするとよいです。

② タングラム

見本と同じ形を再現することで、眼で見た形を正しく認識する力を養います。

いろいろな形のパズルを使って形を作ります。

伸びる力

・形の違いや向きを認識する「視空間認知」

見本を見ながら、同じ形を再現できるようになったら、ピースの数を増やしたり、見本の形を記憶して見本を見ないで作ったりすることで難易度を上げることができます。

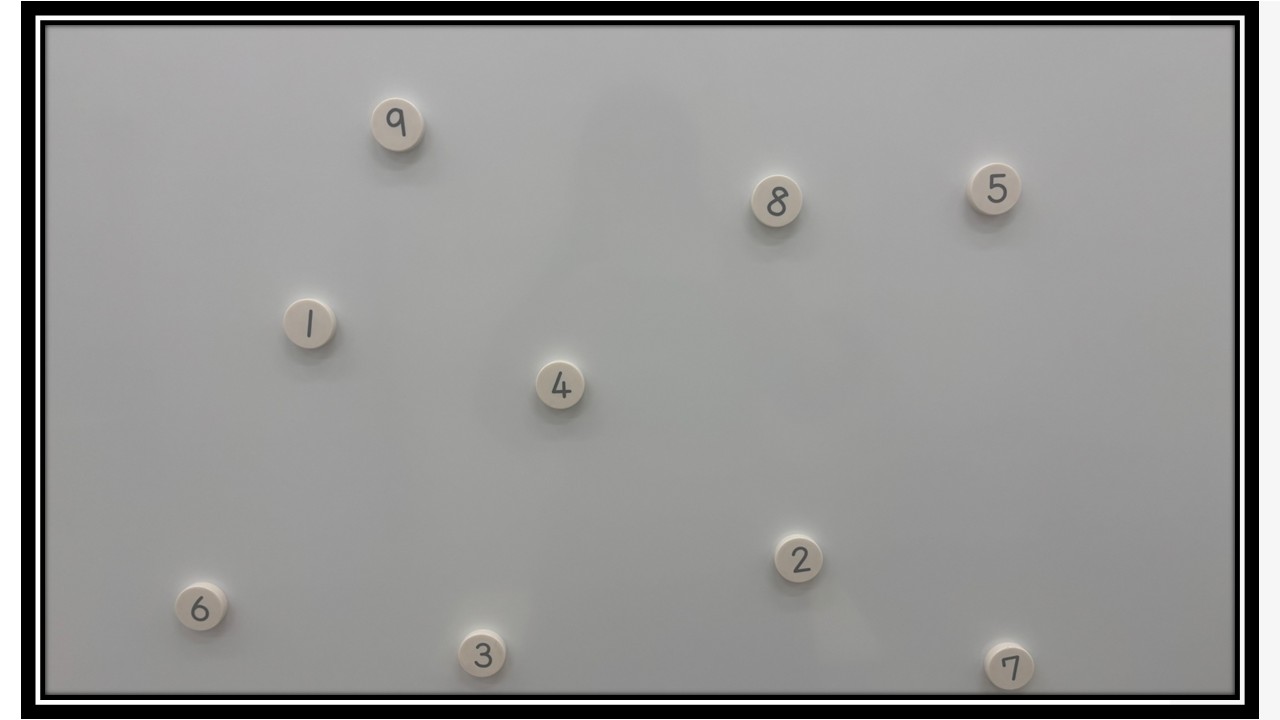

③ 数字探し

ばらばらに散らばった数字を順番にタッチしていきます。

眼をすばやく動かして、探している数字を捉え、同時に指を動かします。

伸びる力

・次の数字へ視線をジャンプさせ、すばやく眼を動かして対象物を捉える「跳躍性眼球運動」

・次の数字へ指を素早く動かす「眼と体のチームワーク」

数字をばらばらに書いた紙を使用したり、ホワイドボードに数字を貼ったり、数字を書いた紙を床に並べたりなど、お子さんに合わせていろんな方法があります。

どれくらい速く探せるかタイムを計って競争したりして、楽しむこともできます。

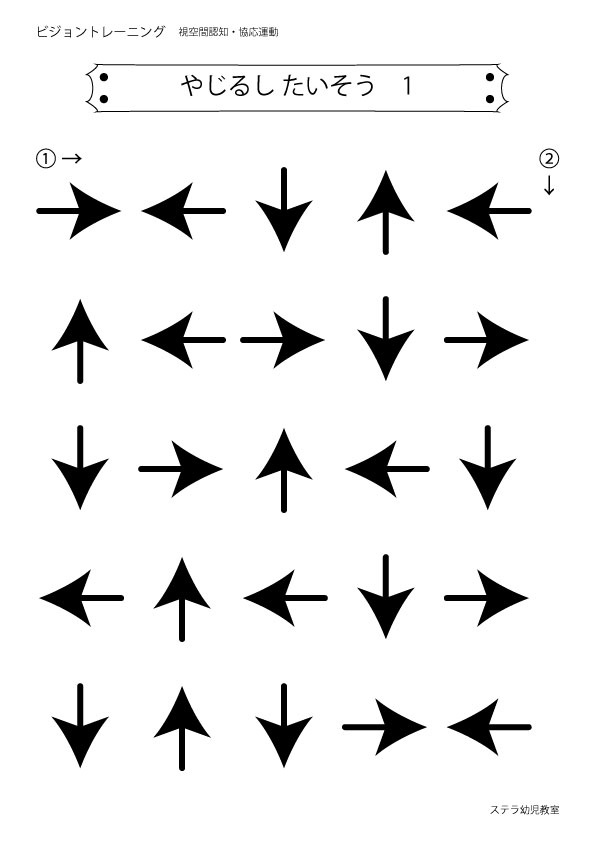

④ 矢印体操

4種類の矢印が書かれたワークシートを見ながら、矢印の向きをすばやく把握して、矢印の向きに正しく体を動かしていきます。

ワークシートの矢印を横方向・縦方向へ順番に見ていきます。

(↑:ジャンプ ↓:しゃがむ →:右にジャンプする ←:左にジャンプする)

伸びる力

・形や向きを区別する「視空間認知」

・矢印の向きに素早く体を動かす「眼と体のチームワーク」

ワークシートの矢印を順番に追っていくことが難しい場合は、一つの矢印が書かれた紙を一つずつ見せていく方法もあります。

ななめの矢印を増やしたり、メトロノームに合わせて体を動かしたりすることで、レベルアップすることができます。

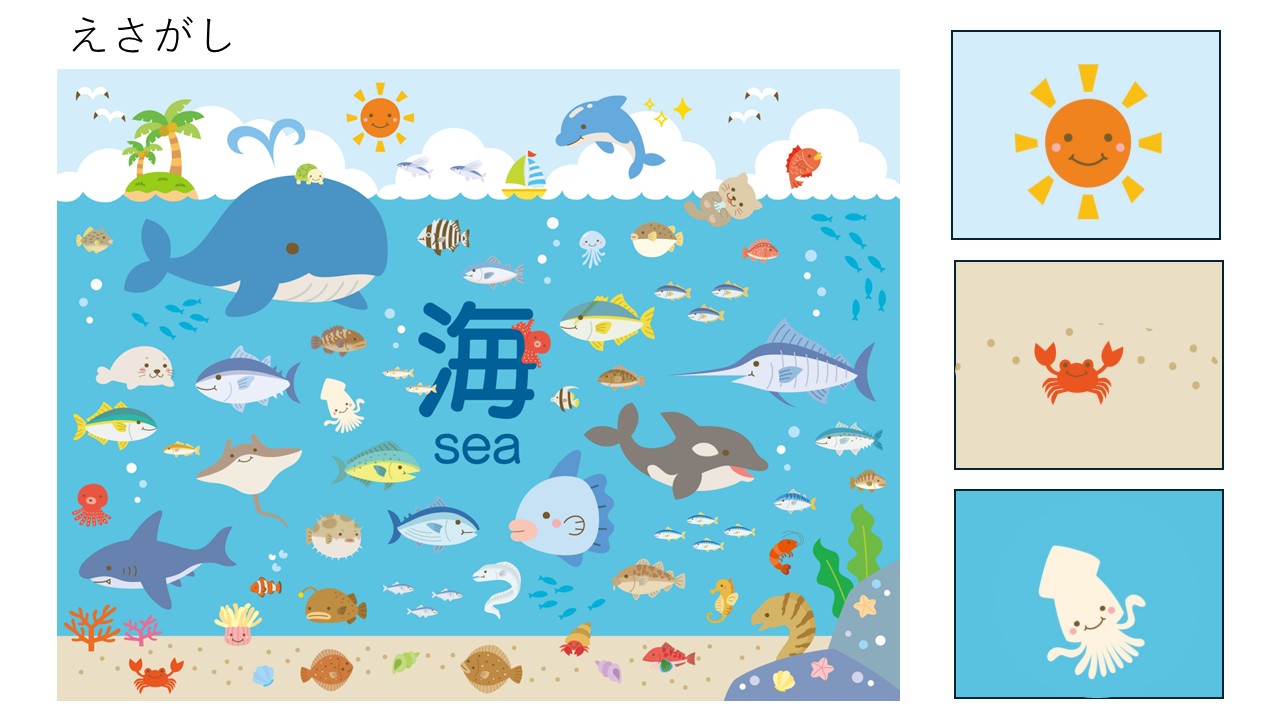

⑤ 絵探し

絵の中から、指定されたものをいくつか探し出し、まるをつけます。

伸びる力

・視線をジャンプさせ、素早く指定されたものを見つける「跳躍性眼球運動」

・指定されたものを認識して見分ける「視空間認知」

まるをつけることが難しいお子さんには、シールを貼る方法もあります。

時間を計って、いくつ見つけられたか競争するなど、ゲーム感覚で楽しむこともできます。

【まとめ】お子さんに合わせたビジョントレーニングをしよう

読み書きや運動の苦手さの背後には、「見る力」の発達の課題が隠れていることがあります。

「見る力」は、ビジョントレーニングによって向上させることができます。

「見る力」には、眼で映像を捉える「入力機能」(眼球運動)の他に、眼で捉えたものを脳で処理する「情報処理機能」(視空間認知)、眼で見た情報に合わせて体を動かす「出力機能」(眼と体の協応)があります。

そのどれか一つが欠けていても、3つの連携がうまくいかなくても、支障が出ることがあります。

ビジョントレーニングは、お子さんの得意なところと苦手なところを見極め、個々に適切なトレーニングをすることが大切です。

お子さんに合ったビジョントレーニングは、「見る力」だけでなく、やる気や自信も大きく育ちます。

ステラ幼児教室のビジョンクラスは評価していただいています!

2024年度ビジョンクラスアンケートより

「文字や描画の力が向上した」 ★★★★ (10段階評価で、平均値 8.6)

「物事に積極的に取り組むようになった」 ★★★★ (10段階評価で、平均値 8.0)

「ビジョンクラスはとてもよかった」 ★★★★ (10段階評価で、平均値 9.5)

※ステラ幼児教室は、名古屋市、大阪市にある児童発達支援の事業所です。

名古屋市と大阪市にあるステラ幼児教室では、生徒募集中です

名古屋市と大阪市にある児童発達支援事業所、ステラ幼児教室では、オーダーメイドの授業の中で、お子さんに合わせてビジョントレーニングを取り入れています。

また、小集団のビジョンクラスは、「眼球運動」「視空間認知」「眼と体の協応」のトレーニングを取り入れた、ビジョントレーニングに特化した授業を行っています。

ステラ幼児教室では、お子さんが「できた」という達成感を感じられることを大切にし、お子さん一人ひとりに合わせた指導をしています。

気になることがあれば、気軽にお問い合わせください。