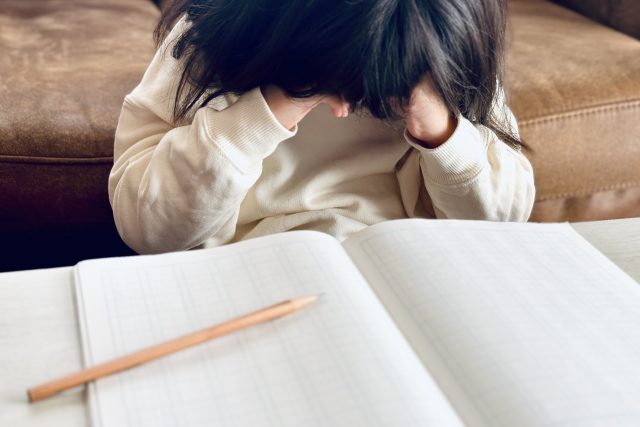

「漢字を何回書いても覚えられない」「計算になると手が止まってしまう」「読むのにすごく時間がかかる」—我が子の学習風景を見ていて、そんな印象を持ったことはありませんか?

勉強が嫌いなわけでも、努力が足りないわけでもないのに、なぜかある分野だけがとことん苦手に感じることがあります。もしかすると、それは学習障害(LD:Learning Disabilities)という特性が関係しているのかもしれません。

学習障害とは、読む・書く・計算するといった特定の学習領域で、どうしてもつまずいてしまう発達障害のひとつです。

「やる気がない」とか「集中力が続かない」と誤解されることもありますが、実際は脳の働き方が少し人と違っているだけです。理解のスピードや覚え方には“その人なりの形”があり、それぞれに特徴があります。

周囲の人がその違いを理解し、サポート方法を工夫することで、苦手な部分を補いながら得意な力を伸ばしていくことができます。

このあとでは、学習障害の原因や特徴、そして学校や家庭でできる工夫について、文部科学省などの公的な資料を参考にしながら、できるだけやさしい言葉で説明していきます。

学習障害とは?

学習障害(LD)というのは、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」といった力のうち、ある特定の分野でうまく習得できなかったり、使いこなすことが難しい状態を指します。

知的な発達そのものは正常な範囲にあり、注意欠如多動症(ADHD)や自閉スペクトラム症(ASD)などとは区別されます。

文部科学省の定義では、「全般的な知的発達に遅れはないものの、特定の能力において著しい困難を示す状態」とされています※1。

また、アメリカ精神医学会のDSM-5では「限局性学習症(Specific Learning Disorder)」という名称が用いられています。

学習障害という言葉を聞くと、「怠けている」「集中できない」といった誤解をされることがあります。ですが、実際にはそうではありません。脳の情報処理の仕方に個性があるため、理解や習得のスピード、方法が他の人と少し違っているだけなのです。

大切なのは、その特性を正しく理解し、その人に合った学び方を見つけることです。そうすることで、誰もが本来持っている力を自然に発揮できるようになります。

学習障害の出現率

文部科学省が2012年に実施した調査によると、学習面で著しい困難を示す児童生徒の割合は4.5%と報告されています※1。これは、1クラス(約30人)に1〜2人程度の割合で学習障害の可能性がある子どもがいる計算になります。一方、国際的な報告では有病率は5〜15%と幅があります。これは診断基準や調査方法の違いによるものです。

性別では、読字障害は男児に多く見られる傾向がありますが、書字障害や算数障害では性差は比較的小さいとされています。

3つの主なタイプとその特徴

学習障害は、困難がみられる分野によって主に3つのタイプに分類されます。子どもによって現れ方は異なり、複数のタイプが重なることも珍しくありません。

読字障害の特徴

読字障害(ディスレクシア) とは、文字を読むことに著しい困難を示す状態です。具体的には、以下のような特徴があります。

- 一文字ずつ拾い読みしてしまう

- 似た形の文字を間違える(例:「め」と「ぬ」)

- 行を飛ばして読んでしまう

- 音読に時間がかかり、内容理解が追いつかない

読字障害は学習障害の中でも最も頻度が高く、全体の約80%を占めるとされています。読むことは全ての学習の基盤となるため、できるだけ早期に気がつき、サポートを始めることがとても重要です。

★読字障害(ディスグラフィア)についての関連記事

「ディスグラフィア(書字表出障害)とは?書けない子どもへの理解と支援方法を事例付きで解説」

書字障害の特徴

書字障害(ディスグラフィア) とは、文字を書くことに著しい困難を示す状態を指します。以下のような特徴がみられます。

- 文字の形が整わず読みにくい

- 鏡文字を書く

- 漢字の細かい部分を間違える

- 文章がまとまらない

- 板書を写すのに時間がかかる

書字障害には、文字を書く運動機能の問題と言語を文字で表現する過程(言語処理)の問題の両方が関わっており、苦手さの背景は一人ひとり異なります。近年では、タブレット端末などのICT機器を活用した支援も効果的とされています。

算数障害の特徴

算数障害(ディスカルキュリア) とは、数や計算の理解に著しい困難を示す状態です。具体的にはいかに示すような特徴がみられます。

- 数の大小関係が理解しにくい

- 繰り上がりや繰り下がりの計算が苦手

- 九九をなかなか覚えられない

- 文章題の意味がつかめない

- 時計の読み方が難しい

抽象的な数の概念を、図や具体物を使って「見える形」にするが有効です。

子どもの学習障害(LD)でお悩みなら、発達障害児専門の個別指導塾、ステラ個別支援塾にご相談ください。

一人ひとりに合わせたオーダーメイドの授業で、学習をサポートします。

学習障害の原因

学習障害の原因は完全には解明されていません。現在わかっているのは、脳の情報処理の特性と遺伝的な影響が関係しているということです。

脳の機能的な要因

学習障害の主な原因は、脳の特定領域における情報処理の特性にあると考えられています。脳科学研究により、読字障害のある人では、左半球の言語処理に関わる領域(特に側頭葉や頭頂葉)の活動パターンが一般の人と異なることが示されています。

つまり、学習障害は「脳の一部が働かない」のではなく、情報を処理する仕組みが少し違うということなのです。これは障害ではなく、脳の多様性の一つと考えられています。脳の働き方が異なるだけなので、適切な支援によって学習を十分に進めることが可能です。

遺伝的要因

学習障害には遺伝的要因も関与していることが、家系研究や双生児研究から示されています。親や兄弟姉妹に学習障害がある場合、その子どもも学習障害を示す可能性が高くなることが知られています。特に読字障害では、遺伝的要因の影響が大きいとされています。

ただし、遺伝的要因があっても必ず学習障害が現れるわけではなく、環境や教育の工夫によって困難の程度は大きく変わります。

学習障害の原因ではないもの

学習障害について正しく理解するために、原因ではないものを明確にしておくことも重要です。

誤解されやすいのが、「努力不足」や「家庭環境」が原因だという考え方です。しかし、学習障害は本人や家庭のせいではありません。

また、視力や聴力の問題が原因である場合もありますが、それらは学習障害と分けて考える必要があります。

学習面での特徴

学習障害のある子どもには、以下のような特徴がみられます

- 得意と苦手の差が大きい(例:話すのは得意だが書くのは苦手)

- 何度も練習しても覚えにくい

- 理解に時間がかかる

- 長時間の学習で疲れやすい

これらの特徴により、周囲から「やればできるのにやらない」と誤解されることも少なくありません。しかし、これは本人の努力不足ではなく、脳の情報処理の特性によるものです。

学習に通常の何倍もの時間と労力を要するため、疲れやすく、集中力が続かないように見えることもあります。実際には努力しても成果が出にくいことに本人が一番苦しんでいます。

まずはできたことを認め、小さな成功体験を積むことが大切です。

学校生活における困りごとの特徴

学校生活では、具体的に以下のような困りごとが見られます。

- 板書が追いつかない

- 宿題に異常に時間がかかる

- テストの時間内に問題を読み切れない

- 連絡帳を正確に書けない

これらの困難は、適切な支援や合理的配慮により軽減することができます。例えば、板書を写す代わりに写真撮影を許可する、テストの時間を延長する、プリントを拡大するなど、ちょっとした工夫が大きな支えになります。

子どもの特性に応じて勉強方法を工夫することで、学校生活の困難を改善することができます。

学習障害が引き起こす二次的な問題

適切なサポートがないまま困難が続くと、自己肯定感の低下、学習意欲の低下、不安や抑うつ、不登校、問題行動といった二次的な問題が生じることがあります。これらの二次的問題は学習障害そのものよりも深刻な影響を及ぼすこともあり、予防が非常に重要です。

二次的問題を防ぐためには、早期発見と適切な支援、そして周囲の理解が不可欠です。「できないこと」ではなく「できること」「得意なこと」に注目し、成功体験を積み重ねられる環境を作ることで心の負担を減らすことができます。

子どもの症状や状況に合わせて、サポート方法を考えることが大切です。

子どもの学習障害(LD)でお悩みなら、発達障害児専門の個別指導塾、ステラ個別支援塾にご相談ください。

一人ひとりに合わせたオーダーメイドの授業で、学習をサポートします。

間違えやすい他の症状や状態

学習障害と似た症状を示す他の状態があるため、正確な見極めが重要です。適切な支援を行うためには、学習困難の原因が何であるかを正しく理解する必要があります。

学習障害と知的発達症の違い

学習障害と知的発達症(旧:知的障害)は明確に異なります。知的発達症は全般的な知的機能が同年齢の平均よりも明らかに低く(通常IQ70未満)、適応行動にも制限がある状態です。

一方、学習障害では全般的な知的発達には遅れがなく(通常IQ70以上)、特定の学習領域にのみ困難が限定されます。学習障害のある子どもは、日常会話や推論能力は年齢相応で、興味のある分野では高い能力を発揮します。

視力や聴力の問題による症状

視力や聴力の問題も学習困難の原因となることがあります。黒板の文字が見えない、先生の指示が聞き取れないといった症状は、学習障害と間違えられやすいです。これらは眼鏡や補聴器で矯正可能なものであり、学習障害とは別の学習面での困難が見られた場合は、まず視力・聴力検査を受けることをおすすめします。

ADHDと学習障害の関係

ADHD(注意欠如多動症)と学習障害は併存することが多く、ADHDのある子どもの約30〜50%が学習障害も併せ持つとされています。

ADHDは注意や行動の調整の問題であり、学習障害は特定の学習スキルの習得の問題です。両者が併存する場合、それぞれの特性に応じた支援が必要です。

学習障害を疑うときにするべきこと

「うちの子、もしかして学習障害かもしれない」と感じたとき、一人で抱え込まず、専門家に相談することが大切です。「もう少し様子を見てから…」と先延ばしにしてしまいがちですが、早めに相談することで、子どもの困難を軽減できる可能性が広がります。相談したからといって、必ずしも診断を受けなければならないわけではありません。まずは気軽に話を聞いてもらうところから始めてみましょう。

まずは専門機関に相談を

学習障害が疑われる場合、相談できる窓口はたくさんあります。どこに相談すればいいか迷ったら、まずは身近なところから始めてみましょう。

学校では、担任の先生や特別支援教育コーディネーター、スクールカウンセラーが相談に乗ってくれます。子どもの日頃の様子をよく知っているので、話しやすいかもしれません。

地域には、教育委員会の教育相談センター、発達障害者支援センター※2、児童発達支援センター、市区町村の保健センターなど、無料で相談できる公的機関があります。「こんなことで相談してもいいのかな」と遠慮せず、気軽に連絡してみてください。

より専門的な診断が必要な場合は、小児科(発達外来)、児童精神科、小児神経科といった医療機関を受診することもできます。

相談する際は、「宿題に異常に時間がかかる」「漢字だけが極端に覚えられない」など、具体的な困りごとや、いつ頃から気になり始めたかをメモしておくと、スムーズに話が進みます。

専門機関に相談することで、子どもの特性に合わせて具体的なサポート方法を得られることがあります。

学習障害の診断の流れ

医療機関での診断は、まず問診や行動観察から始まります。その後、子どもの得意・不得意を詳しく知るための知能検査(WISC-Ⅴなど)や学力検査を行い、必要に応じて視力・聴力検査なども実施します。これらの結果を総合的に見て、学習障害の有無やタイプ、どのような支援が効果的かを判断していきます。

診断には数回の通院が必要で、初診から結果が出るまで数週間から数ヶ月かかることもあります。焦らず、子どものペースで進めていきましょう。

診断を受けるメリット

診断を受けると、子ども自身が「自分が悪いわけじゃなかったんだ」と理解でき、傷ついた自信を取り戻すきっかけになります。保護者の方も「どう支援すればいいか」が分かり、「私の育て方が悪かったのでは」という不安から解放されます。

また、診断があることで、学校でも配慮を受けやすくなり、子どもに合った指導計画を立ててもらえます。診断は決して「レッテル」ではなく、子どもが本来の力を発揮するための第一歩なのです。

学習障害を持つ子どもへのサポート方法と勉強方法

学習障害のある子どもへの支援で大切なのは、「できないことを無理にやらせる」のではなく、「できる勉強方法を一緒に見つける」という姿勢です。

タイプ別の勉強方法と支援例を以下に示します。

- 読字障害:音声教材、オーディオブック、デジタル教科書、マルチメディアDAISY教科書※3

- 書字障害:タブレットやパソコンでの入力、音声入力、板書の写真撮影

- 算数障害:おはじきなど具体物の使用、図や絵での説明、電卓の利用

どのタイプにも共通するサポート方法としては、次のようなものがあります。

- 得意なことを伸ばして自信をつける

- 小さな目標をクリアして成功体験を積む

- ICT機器を味方につける

- できたことを具体的に褒める

- 学校での合理的配慮(時間延長、読み上げなど)を活用

家庭でできることもたくさんあります。子どもの困難を理解して責めず、学校と連携しながら、毎日少しずつ子どもに合った勉強方法で学習を進めましょう。「できないこと」より「できること」に目を向け、好きなことや興味を応援してあげてください。

【まとめ】学習障害は治すものではなく理解して支えるもの

学習障害は、知的な遅れはないのに、読み書きや計算など特定の分野に困難がある状態です。これは脳の働き方の個性であり、子どもや保護者の方のせいではありません。

早めに気づいて適切な支援を始めることで、困難は大きく軽減できます。タブレットなどのICT機器や学校での配慮を活用し、「できないことを無理強いする」のではなく「できる方法を一緒に探す」姿勢が大切です。

学習障害は「治す」ものではなく、特性を理解して支えていくものです。一人で悩まず、学校や専門機関と協力しながら、子どもに合った学び方を見つけていきましょう。

子どもの学習障害(LD)でお悩みなら、発達障害児専門の個別指導塾、ステラ個別支援塾にご相談ください。

ステラ個別支援塾では無料体験実施中

ステラ個別支援塾では、随時無料体験を実施しています。

一人ひとりに合わせたオーダーメイドの授業で、学習をサポートします。

お気軽にご相談ください。

※1 文部科学省「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について」 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1328729.htm

※2 発達障害者支援センター(全国の発達障害者支援センター一覧) https://www.rehab.go.jp/ddis/action/center/

※3 文部科学省「教育支援資料」 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1340250.htm