毎日の食事の時間に、子どもが思うように食べてくれないと心配ですよね。お菓子なら食べるのにご飯は残してしまったり、遊びが楽しくてなかなか席に着かないことが続くと、どうしたらいいのか迷う方も多いと思います。

子どもがご飯を食べない理由は、年齢や発達段階に応じていろいろあります。まずはその理由を少しずつ整理していくことで、食事の時間が今より楽になることが少なくありません。

この記事では、幼児期から小学生まで、ご飯を食べない年齢別の原因と家庭でできる工夫をご紹介します。

子どもがご飯を食べないときに考えたいこと

子どもがご飯を食べない理由は一つではありません。まずは「なぜ食べないのか」を冷静に考えることから始めましょう。ここでは、ご飯を食べない主な理由をいくつか示します。

年齢や発達でご飯を食べないこともある

子どもの食欲は成長段階によって大きく変わります。1歳前後で成長の勢いが落ちると、食べる量が少なくなることはよくありますし、2~3歳になると自我が芽生えて好き嫌いが表に出やすくなります。

幼児期は体が小さいため多くを必要とせず、前日との食欲の差にも振り回されがちですが、これは成長リズムの一部と考えてよいでしょう。

さらに小学校に上がる頃には、学校での出来事や友達関係がそのまま食欲に影響することもあります。身体だけでなく心の発達が食事に関わっている点を踏まえておくと、変化にも落ち着いて向き合えるはずです。

お菓子は食べるのにご飯を食べないのはなぜ?

「ご飯は食べないのに、お菓子は食べる」という悩みは、多くの家庭で聞かれるものです。これは子どもの気まぐれではなく、理由があります。お菓子は甘さがわかりやすく、口当たりも軽いため、本能的に手が伸びやすいです。一方、ご飯やおかずには噛む力が必要で、味の複雑さや苦手な食材が負担になることもあり、敬遠されやすい状況が生まれやすくなります。

さらに、お菓子を食べる時間が不規則になると、食事のころに空腹を感じにくくなり、ご飯への関心が薄れることがあります。お菓子の量や時間帯を整えるだけで、食事に向き合いやすくなる場合も少なくありません。

遊ぶのが楽しくてご飯どころではないとき

幼児期の子どもにとって、遊ぶことは何よりも大事な活動です。夢中で遊んでいる最中に「ご飯だよ」と声をかけられても、気持ちの切り替えは簡単ではありません。特に3歳から5歳頃は想像の世界がどんどん広がり、遊びに入り込んでしまうことが多く、食卓に座っても心ここにあらずという姿がよく見られます。

小学生になっても、ゲームやテレビ、宿題に集中している最中は食事への意識が向きにくくなります。好きなことにのめり込む姿は成長の一部と捉えつつ、自然に気持ちを戻せるような声のかけ方や流れづくりを工夫すると、食事に移りやすくなるでしょう。

精神的な不安や緊張が食欲に出ることも

子どもは大人が思う以上に気持ちの影響を受けやすく、園や学校での出来事、友達とのちょっとした行き違い、家の雰囲気の変化でも食欲が落ちることがあります。精神的に緊張する場面が続くとお腹が重く感じられるのは、大人と同じです。

また、食事中に急かされたり叱られたりしたことで、食卓そのものをつらく感じているというのもよくあることです。子どもの表情や様子をよく見て、安心して食べられる空気をつくることを心がけましょう。

幼児期の子どもがご飯を食べないときの工夫

1歳から5歳頃の幼児期は、食事の習慣を身につける大切な時期です。無理強いせず、楽しく食べられる環境を整えてあげましょう。

幼児期は気分やタイミングに左右されやすい

幼児期の子どもは、その日の気分や体調によって食欲が揺れやすく、昨日は喜んで食べていた物を今日は受け付けないこともよくあります。この時期は自分の状態を言葉で伝えることが難しく、「空腹ではない」「疲れている」「眠い」といった理由で食べ進まないことがあっても、大人にうまく説明できません。さらに、食事の時間が不規則だと体のリズムが乱れ、お腹が空くタイミングがつかみにくくなります。

このような場合は、できるだけ同じ時間に食事を用意すると良いでしょう。食欲が自然と戻りやすくなります。幼児期の子どもは、大人の都合だけで動かさないということがとても大切です。子どもの調子に合わせて少し時間をずらしたり、量を調整したりといった工夫を取り入れ。

「食べる楽しさ」を感じられるようにする

幼児期は、食事を「楽しい時間」として記憶に残すことがとても重要です。無理に食べさせようとすると、食事が嫌な時間になってしまいます。

好きなキャラクターの食器を使う、一緒に盛り付けをする、野菜を型抜きして可愛くするなど、視覚的に楽しい工夫をしてみましょう。子どもは見た目に興味を持つと、食べてみようという気持ちになりやすいもの。

また、「おいしいね」「これ食べられたね、すごい」と、食べられたことを一緒に喜ぶ姿勢も大切です。褒められることで、子どもは食べることに前向きになります。

家族みんなで食卓を囲み、楽しく会話をしながら食べる時間を持つことも効果的。親が美味しそうに食べる姿を見ることで、子どもも「食べてみようかな」と思えるようになります。

小学生の子どもがご飯を食べないときのヒント

小学生になると、生活環境が大きく変わり、食事の悩みも幼児期とは異なってきます。

小学生は生活リズムや心の変化も関係している

小学生になると、学校生活が始まり、朝早く起きて夜は宿題をこなすなど、生活のリズムが大きく変わります。疲れて帰ってきて、ご飯どころではないこともあるでしょう。学校で嫌なことがあった日に、精神的に疲れて食欲がわかないのは大人と同じです。

また、お菓子は食べるのにご飯は食べないという場合、お菓子でお腹がいっぱいになり、夕食時にはまだ空腹を感じていないこともあります。

その時にはお菓子の量を少なくすることや、ご飯の時間まで待つようにすることが必要です。

小学生高学年になると、思春期に近づくにつれて、体型を気にし始める子どももいます。友達と比べて自分は太っているのではないかと不安になり、食事を控えるようになることも少なくありません。

小学生の子どもは、幼児期よりも言葉で気持ちを伝えられるようになっています。「今日はあまりお腹が空いていない」「給食でたくさん食べた」など、理由を聞いてみることも大切です。

ご飯を食べないときは責めずに一緒に考える

小学生の子どもには、頭ごなしに「食べなさい」と言うより、一緒に理由を探るような関わり方が向いています。「今日は学校で何かあった?」「給食はおいしかった?」と、そっと声をかけるだけで、気持ちがほどけて食が進むことがあります。

また、「どれくらいなら食べられそう?」と聞いてみると、自分で量を決めた分は頑張って食べようとするものです。食事の内容も「明日は何が食べたい?」と相談すれば、楽しみにもつながります。

子どもの気持ちに耳を傾けながら、食事が心と体を整える時間になるよう寄り添えると良いでしょう。

家でできる子どもがご飯を食べないときの工夫

子どもがご飯を食べてくれないと、心配になるのは当然です。このようなとき、無理に食べさせるのではなく、ちょっとした工夫で自然に食欲を引き出すことができます。年齢に関わらず、家庭で試せる具体的な工夫をご紹介します。

食卓の雰囲気を変える

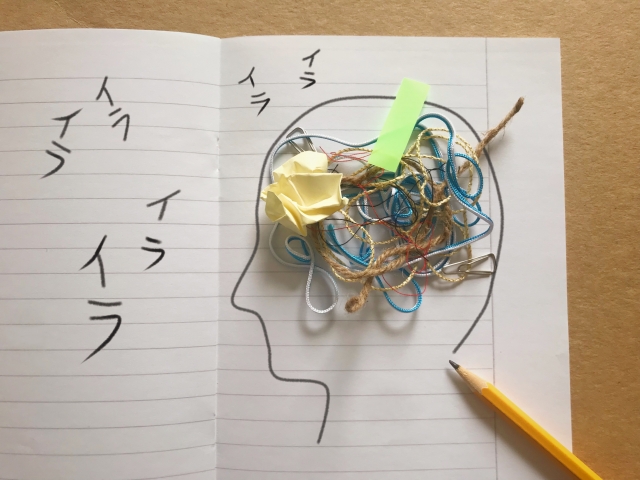

子どもがご飯を食べない理由の一つに、食卓の雰囲気があります。テレビの音や親のイライラ、兄弟げんかなどがあると、食事に集中できません。

まずはテレビを消して、家族でゆっくり会話できる時間を意識しましょう。静かすぎる必要はありませんが、心地よく過ごせる空気づくりが大切です。

また、ランチョンマットやお気に入りの食器を使うだけでも、子どもにとっては特別な時間になります。ときには、外で食べたりレジャーシートを敷いたりして、場所を変えるのも良い刺激になります。

ご飯の量や味つけを子どもに合わせてみる

大人と同じ量を盛り付けてしまうと、子どもにとっては「食べきれないかもしれない」と感じる原因になってしまいます。最初は少なめに盛り付け、「全部食べられた」という達成感を持たせてあげることが大切です。この成功体験が、次の食事への意欲につながっていきます。おかわりについては、子どもが自分から言い出すのを待つようにしましょう。

味つけも、できるだけ子どもの好みに寄り添うことを心がけたいところです。大人には物足りなく感じても、薄味のほうが食べやすい子どももいますし、逆に少し濃いめを好む場合もあります。

苦手な食材を無理に食べさせるのではなく、好きなものと組み合わせて少しずつ出していくと、食べられるようになるきっかけが生まれることもあります。

遊ぶように食事を楽しむアイデアを試してみよう

食事を遊びの延長として楽しめると、子どもは自然と食べる意欲を見せてくれます。手巻き寿司やタコスのように、自分で具材を選んで作れるメニューは、食べることそのものが楽しい時間になります。「今日は何を巻こうか」といったやりとりが、食事への興味を引き出します。

そこまでできないという場合でも、お弁当箱に詰めて家の中で“お弁当タイム”にするだけで変化が生まれます。いつものメニューが特別に感じられて、食が進むことがあるのです。おにぎりを小さくたくさん作り、「いくつ食べられるかな」とゲーム感覚で食べるのも良いでしょう。ピックで果物や野菜を刺して食べるだけでも、子どもは喜びます。

レタスをちぎる、卵を混ぜるといった簡単な手伝いも、「自分が作ったから食べてみよう」という気持ちにつながりやすくなります。

親のイライラとの向き合い方

子どもがご飯を食べないと、つい感情的になってしまうのは当たり前のことです。でも、そのイライラが食卓の雰囲気を悪くし、さらに子どもが食べなくなるという悪循環を生むこともあります。ここでは、親のイライラとどう向き合うかについてのヒントをお伝えします。

イライラするのは当然!無理する必要はない

せっかく作ったご飯を食べてくれないと、悲しくなったりイライラしたりするのは当然のことです。「お菓子は食べるのになぜ」「栄養は足りているかな」「ちゃんと育つのかな」と不安になるのも、子どもを思う気持ちがあるからこそです。ただ、そのイライラを子どもにぶつけてしまうと、食事が精神的につらい時間になってしまいます。

そんなときは、深呼吸をしたり一度席を外したりして、自分の気持ちをリセットしてみましょう。毎日完璧でいようとしなくても大丈夫です。「今日はもういいや」と肩の力を抜く日があってもいいのです。

食べない日があってもいい

子どもは1日や2日食べなくても、すぐに体調を崩すわけではありません。1週間くらいのスパンで栄養が取れていれば心配しすぎなくて大丈夫です。「今日は食べられなかったけど、明日は食べられるかも」と気楽に構えましょう。親が焦ると、子どもは余計にプレッシャーを感じてしまいます。

食べない日は無理に食べさせようとせず、「あまりお腹が空いていないんだね」と受け止めてあげましょう。例えば、お菓子は食べるのであれば、おやつにさつまいもやバナナなどを補えばよいでしょう。完璧を求めすぎず、「まあいいか」と思える余裕が、子どもの食欲を自然に引き出してくれます。

ご飯を食べない日が続いたら専門家に相談してみよう

ほとんどの場合、子どもがご飯を食べないのは一時的なものであり、成長とともに自然と解決していきます。しかし以下のような場合は、専門家に相談することをおすすめします。

・体重が減り続けている

・元気がなく、ぐったりしている

・食事を拒否して泣いたり暴れたりする

・嘔吐や下痢など、他の症状がある

・食べられるものが極端に限られている

小児科医や保健師、栄養士など専門家に相談すると、客観的なアドバイスがもらえます。「こんなことで…」と遠慮せず、小さな悩みでも話してみると気持ちが軽くなることでしょう。

発達の特性で特定の食感や味が苦手な場合もあり、専門家の視点からその子に合った対応を教えてもらえます。

子どもが「特定の触感や味が苦手で食事が偏っている」「食べたことがないものは見た目で食べない」など、子どもの発達特性でお悩みのときは、ステラ幼児教室にご相談ください。

ご飯を食べない子どもの栄養と生活リズムを見直す

子どもがご飯を食べなくなったら、食事だけでなく生活全体を見直すことで、食欲が戻ることもあります。ここでは見直したいポイントについて簡単にまとめました。

栄養を気にしすぎず「元気ならOK」の気持ちで

毎日バランスの良い食事を作らなければと、頑張りすぎていませんか?栄養は大切ですが、それが精神的なプレッシャーになると、かえってつらくなってしまいます。

子どもが元気に遊び、笑顔で過ごしているなら、多少食べる量が少なくても心配しすぎなくて大丈夫です。野菜を食べない日があっても果物で補えることもありますし、ご飯が進まなくてもパンやうどんなら食べることもあります。形にこだわらず、柔軟に考えることが大切です。

サプリメントに頼る前に、まずは食事の時間を楽しいものにしていきましょう。栄養バランスは、長い目で見て整っていれば十分です。

遊ぶ時間や睡眠がご飯を食べないことに影響する

子どもがご飯を食べない原因が、生活リズムの乱れにあることもあります。外で走ったり、公園で遊んだりと、十分に体を動かすことで自然とお腹が空いてきます。最近は室内遊びが中心で、運動量が不足しているケースも少なくありません。

睡眠も食欲に関係しています。夜更かしをすると朝ご飯が食べられず、生活全体のリズムが崩れてしまいます。早寝早起きを心がけると、食事の時間にきちんとお腹が空くようになります。また、午前中にしっかり活動し、午後も適度に遊ぶことで、自然と食欲が戻ってきます。

規則正しい生活を整えることが、食べる力を引き出すきっかけになります。

長い目で見守ることが子どもへの一番のサポート

子育てに正解はありません。今日食べなかった子が、明日には完食することもあります。今は好き嫌いが多くても、数年後には何でも食べられるようになるかもしれません。

目の前の一食に一喜一憂せず、長い目で見て健康に育っていれば十分です。他の子と比べず、「うちの子はこういう子なんだ」と受け入れることで、気持ちが少し楽になります。

食事の時間は戦いではなく、家族がほっとできるひとときにしていきましょう。焦らず、子どものペースを見守る姿勢が大切です。

【まとめ】焦らず子どもがご飯を食べない時期を乗り越えよう

子どもがご飯を食べない理由は、年齢や発達、その日の気分や体調などさまざまで、原因は一つではありません。遊びに夢中だったり、ストレスが影響していたりすることもあります。

幼児期には食べる楽しさを、小学生には気持ちに寄り添う関わり方を心がけましょう。食卓の雰囲気を整える、量や味を調整するなど、家庭でできる工夫もたくさんあります。

そして何より、親の気持ちが追い詰められないことが大切です。完璧を求めず、「食べない日があってもいい」と考えることで、食事の時間にゆとりが生まれます。ご飯を食べない時期も、いずれは終わります。焦らず、子どものペースを見守っていきましょう。

子どもが「特定の触感や味が苦手で食事が偏っている」「食べたことがないものは見た目で食べない」など、子どもの発達特性でお悩みのときは、ステラ幼児教室にご相談ください。

ステラ幼児教室では随時見学受付中

名古屋市、大阪市に展開している児童発達支援事業所、ステラ幼児教室では随時見学を行っています。

一人ひとりに合わせたオーダーメイドの授業でお子さまの成長をサポートします。

お気軽にご相談ください。