「勉強についていけない」「友達との関わりがぎこちない」など、子どもの発達や行動について不安を感じる保護者の方は少なくありません。医師や学校から「軽度知的障害の可能性」と伝えられ、戸惑うこともあるでしょう。

軽度知的障害は、知能指数(IQ)や日常生活の適応に一定の特徴が見られる発達障害のひとつです。大切なのは、早く気づき、子どもに合ったサポートを見つけていくことです。

そこで本記事では、軽度知的障害の定義や診断基準、そして成長段階ごとの特徴や支援のポイントについてわかりやすく解説していきます。

軽度知的障害とは

「軽度知的障害」とはどのような状態を指すのでしょうか?診断の際に用いられる指標や、重度・中度との違いを知ることは、子どもの特性を理解するうえで欠かせません。

一般的に、知能指数(IQ)や日常生活での適応力をもとに評価されますが、同じ軽度といっても子どもによって得意・不得意はさまざまです。

そこで本項では、軽度知的障害の定義や診断基準、ほかの障害との違いについて整理し、理解を深められるように解説していきます。

知的障害の定義と診断基準

知的障害とは、「認知や言語などにかかわる知的機能の発達」が平均より遅れやゆるやかさがあり、生活の中でサポートを必要とする状態を指します。診断には「知能の発達水準(IQ)」と「適応行動(日常生活での自立度や社会性)」の両面が用いられます。

たとえば、学習の理解が難しいだけではなく、身支度や友だちとの関わりに苦手さが出ることもあります。こうした特徴が18歳までに現れ、日常生活に影響している場合に、医師や専門機関が総合的に判断します。単に勉強が遅れているだけではなく、生活や社会参加にどう影響しているかが大切な視点となるのです。

参考元 文部科学省

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/mext_00803.html

軽度・中度・重度の違い

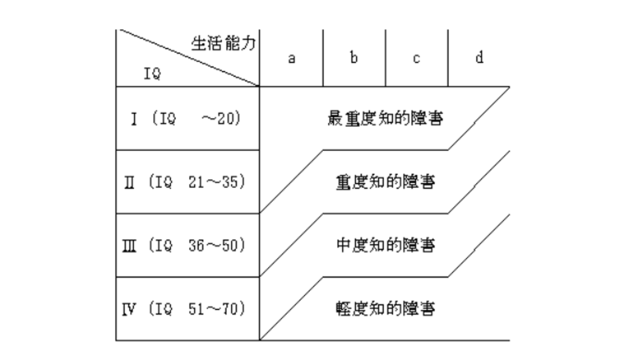

知的障害には軽度・中度・重度の区分があります。

軽度の場合

軽度の知的障害は最も多く見られるタイプで、日常生活で困難が生じることはありますが、適切な支援があれば社会生活を送れます。

中度の場合

中度では、簡単な会話や身の回りのことはできても、学習や社会参加にはより多くの支援が求められます。

重度の場合

重度では、言語や生活行動の習得に大きな援助が必要です。

このように区分するのは、子どもに合わせた支援や教育の方法を考えるためであり、どの段階であっても「その子どもに合った環境づくり」が成長の支えになります。

知能指数(IQ)や適応行動の目安

知的障害の診断では、知能検査で得られるIQだけでなく、実際の生活での適応行動も重要です。軽度知的障害はおおむねIQ51〜70程度※とされます。

※一般的に70以下が知的障害とされます。(下記参考)

引用:厚生労働省「知的障害児(者)基礎調査:調査の結果」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/101-1c.html

ですが、この数値だけで判断するものではありません。

たとえば「着替えや食事が一人でできるか」「集団でルールを守れるか」「相手の気持ちを理解して関われるか」などが、適応行動の評価ポイントになります。同じIQでも生活スキルや性格、環境によってできることは大きく異なります。検査結果はあくまで目安であり、子どもの得意・不得意を理解し、支援につなげることが大切です。

軽度知的障害と学習・発達障害の違い

軽度知的障害と、学習障害や発達障害は混同されることがありますが、特徴は異なります。

軽度知的障害

軽度知的障害は全体的な認知や学習能力が平均よりゆるやかで、幅広い場面に影響が出る傾向があります。

学習障害

一方、学習障害は知能に遅れはなくても「読む・書く・計算する」など特定の分野にだけ困難が現れる傾向があります。

発達障害

また、自閉スペクトラム症やADHDなどの発達障害は、社会性や注意集中の特徴が中心です。

ただし重なって現れる場合も少なくありません。そのため正確な理解と適切な評価が必要であり、「診断名」よりも「どうサポートすると力を発揮できるか」を考えることが大切です。

軽度知的障害の各時期で見られる特徴

「小さいころから発達がゆっくりだったのか」「学校に通い始めてから気づいたのか」など、気づく時期は各ご家庭によって異なります。

軽度知的障害の特徴は、乳幼児期・学齢期・青年期といった成長段階によって少しずつ表れ方が変わっていきます。各時期にどのような傾向が見られるのかを知ることで、子どもの発達を客観的に理解し、適切な対応を考えるきっかけになるはずです。

ここでは、軽度知的障害の年齢ごとに見られる特徴を具体的に解説していきます。

乳幼児期の特徴(0歳〜5歳)

乳幼児期の軽度知的障害は、言葉の発達が遅れたり、動作がぎこちなかったりする傾向があります。言葉の習得もやや遅く、「単語がなかなか出てこない」「会話が一方的になる」などの様子が見られる場合があります。

また、遊び方が単純なまま長く続いたり、身の回りのこと(着替えや食事)に時間がかかることもあります。ただし、この時期は発達の個人差も大きく、「ゆっくりタイプ」と思われがちです。早めに発達相談や専門機関で評価を受けることで、言葉や生活スキルを育てるサポートにつなげやすくなります。

学齢期の特徴(6歳〜15歳)

小学校に入ると、学習のつまずきや遅れ、社会性の未熟さがはっきりしてくる傾向があります。具体的には、読み書きや計算を理解するのに時間がかかったり、文章問題が難しかったりすることが多いです。

また、友だちとのやりとりでは「難しい言葉が理解しにくい」「集団のルールが理解しにくい」といった様子も見られる場合があります。一方で、得意な分野や興味のあることには集中して力を発揮できる場合も少なくありません。大切なのは、苦手さだけに注目せず、「できること」「好きなこと」を生かしながら学びやすい環境を整えていくことです。

青年期の特徴(16歳以上)

青年期になると、生活や社会との関わり方に課題が現れやすくなります。高校進学や就労の場面では、抽象的な内容の理解や複雑な作業に苦手さを感じることがあります。

また、人間関係では「人の気持ちを理解する」「曖昧な指示を理解する」ことが難しい場合があり、誤解を受けてしまうこともあります。ただし、サポートがあれば自分のペースで力を伸ばし、自立に向けて成長していくことが可能です。生活スキルや得意分野を伸ばす支援を受けることで、安心して社会に参加できるようになります。

軽度知的障害の各場面で見られる特徴

「勉強には遅れがあるけれど、日常生活はどうだろう」「友達とのやりとりに苦手さがあるのかもしれない」など、気になる場面はご家庭によってさまざまです。

軽度知的障害は、学習面だけでなく、日常生活やコミュニケーション、感情や行動面にも特徴があらわれることがあります。

ここでは、学校やご家庭で見られる特徴を具体的に整理しながら、子どもの姿を理解する手がかりになるように解説していきます。

学習面での特徴

軽度知的障害のある子どもは、学習面で「理解に時間がかかる」「習ったことを忘れやすい」といった特徴が見られることがあります。特に、抽象的な内容や複数の手順が必要な課題は難しさを感じやすいです。

●文字の読み書きに時間がかかる

●足し算や引き算の理解に苦労する

●教科書の文章問題がわかりにくい

上記のような課題は努力不足ではなく、理解のスピードや処理の仕方に特性があるためです。繰り返し学習や視覚的な教材を活用することで、少しずつ理解が積み重なっていきます。

日常生活での特徴

日常生活では、身の回りのことを習得するのに時間がかかることがあります。たとえば、着替えや歯みがき、時間を意識した行動など、毎日の習慣が定着しにくいこともあります。

●支度に時間がかかる

●忘れ物や落とし物が多い

●生活の流れを自分で組み立てるのが難しい

上記の様子が見られる場合でも、保護者や周囲が「できたことを褒める」「手順を視覚的に示す」ことで、少しずつ自立につながっていきます。日常生活での成功体験は、子どもの自信にもなります。

コミュニケーションや社会性の特徴

コミュニケーション面では、相手の意図を理解するのが難しい、会話の流れに入りにくいといった様子が見られることがあります。

●冗談や比喩が伝わりにくい

●会話が一方的になりやすい

●集団行動のルールを理解するのに時間がかかる

社会性の面でも、友だちとの距離感をつかみにくいことがありますが、安心できる環境で少しずつ経験を積むことで人間関係を広げていくことが可能です。サポートのある場で「楽しく関わる」経験を重ねることが大切です。

感情や行動面に現れやすい特徴と傾向

感情や行動面では、気持ちをうまく言葉で表現できず、癇癪(かんしゃく)や不安定な行動として表れることがあります。また、予定の変更や環境の変化に適応することが難しいこともあります。

●急な予定変更に混乱しやすい

●気持ちを言葉で表せず泣いたり怒ったりする

●慣れない場面で緊張して固まってしまう

これは、感情コントロールの力が育つ途中であるために起こる自然な姿です。安心できる声かけや予測可能な環境を整えることで、落ち着いて過ごしやすくなります。

軽度知的障害の治療の可能性

知的障害は「治る」ものではなく、生涯にわたって支援が必要となるケースがほとんどです。軽度知的障害の場合は早期発見により適切な支援があれば、社会への適応は可能です。

社会生活に必要なスキルを身につけ、周囲のサポートを受けながら自立した生活を送れます。

軽度知的障害の診断を受けた場合は焦らず、専門家や周囲の人々のサポートを受けながら本人のペースで成長することが大切です。また、社会全体で軽度知的障害に対する理解を深め、適切な支援体制を整えていくことが社会で活躍できる環境づくりにつながります。

軽度知的障害の子どもへのサポート

軽度知的障害の子どもには、一人ひとりに合わせた個別的なアプローチが効果的です。たとえば、視覚的な教材やわかりやすい言葉での説明、反復練習やスモールステップでの学習などが有効です。タブレットや学習ゲームなどITツールを取り入れることで、楽しみながら学べる工夫もできます。

また、集中力が続きにくい場合は短時間の学習に区切るなど、柔軟な対応も大切です。一度に多くの情報を処理するのは難しいため、課題を小さく分け、少しずつ理解を積み重ねていきましょう。(下記参考)

●課題を細かく分解して一つずつ達成する

●作業工程をイラストや写真で示す

●繰り返し練習で定着を図る

●成功体験を積み重ねて自信につなげる

このような工夫により、安心して取り組みやすくなり、自信ややる気を育てるサポートにつながります。

まとめ:軽度知的障害があっても、適切な支援があれば社会に適応できる~周囲の理解と一人ひとりに合った支援が必要

軽度知的障害は、知能指数(IQ)や日常生活の適応行動に遅れがみられる状態で、子どもによって得意・不得意の現れ方は異なります。

診断にはIQだけではなく、着替えや食事、友だちとの関わりなど生活面での自立度も重視されます。軽度・中度・重度に区分されますが、重要なのは「その子どもに合った支援」を見つけることです。

成長段階ごとに特徴は変化し、乳幼児期には言葉の発達や身辺自立の遅れ、学齢期には読み書きや計算のつまずき、青年期には抽象的な理解や人間関係の難しさが現れやすくなります。さらに、学習面・日常生活・コミュニケーション・感情や行動といったさまざまな場面で困りごとが表れることがあります。

知的障害は「治る」ものではありませんが、早期に気づき適切な支援を受けることで、子どもは自分の力を伸ばし社会に適応していけます。スモールステップ学習や視覚的な教材、ITツールの活用など、一人ひとりに合わせた工夫が有効です。安心できる環境と周囲の理解が、子どもの自信や自立を育む大切な基盤となります。

参考元

文部科学省

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/mext_00803.html

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/101-1c.html