お子様が「服のタグがチクチクして痛い」「襟元がかゆい」訴えて困ったり、ある音を聞くと手で耳を覆って嫌がったりして、普段の生活で大変な思いをされていませんか?

その姿を見て「なぜうちの子だけ?」「育て方が悪かったのでは」と、ご自身を責めるお母さんもいらっしゃるかもしれません。

しかし、それはわがままやしつけの問題ではなく、感覚過敏が原因である可能性があるのです。

本記事では、感覚過敏の具体的な症状や原因を詳しく解説します。

あわせてご家庭でできる対処法から、専門的なトレーニングまで、お子様が日々を過ごしやすくするためのサポート方法も紹介します。

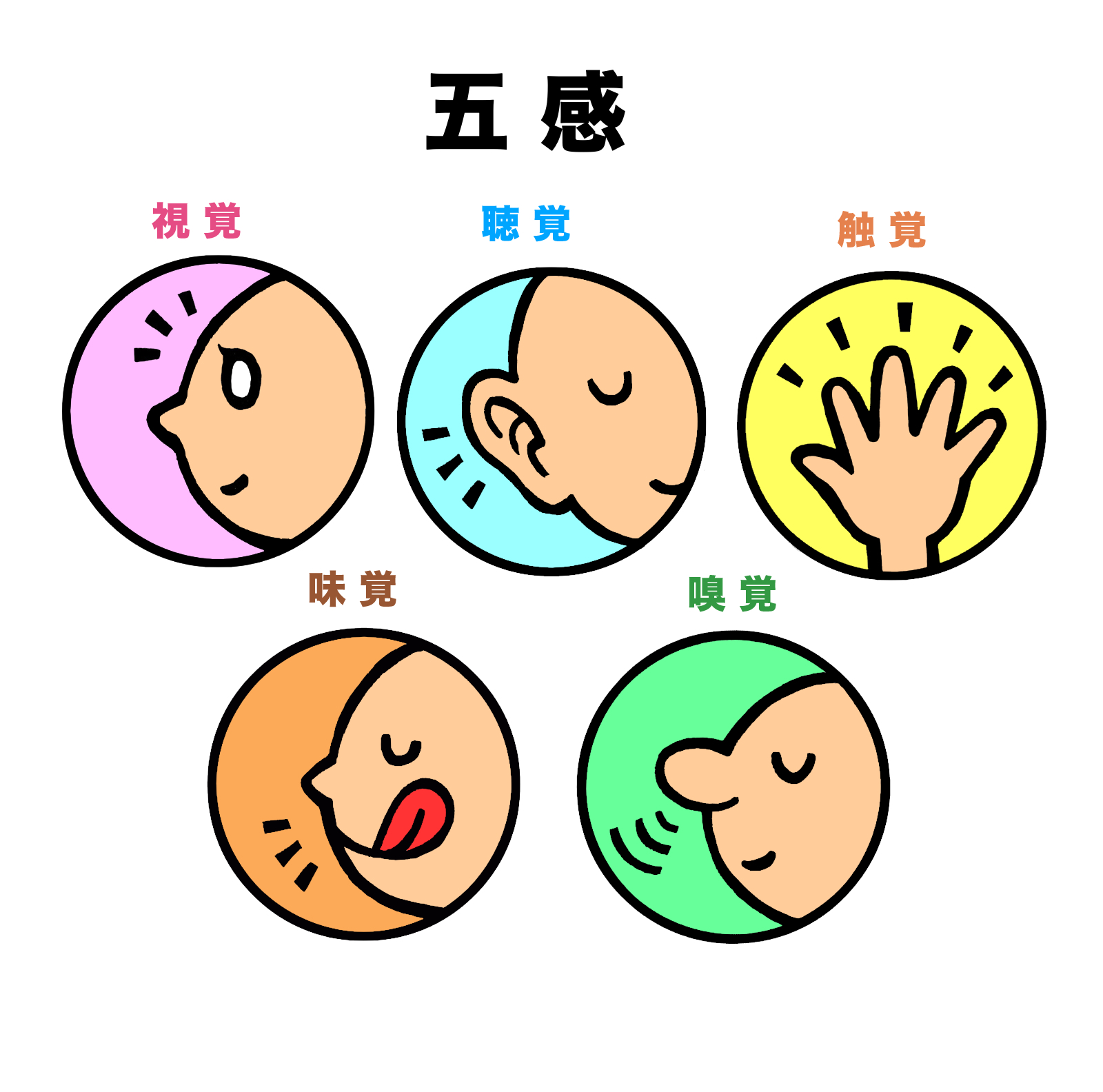

感覚過敏とは?

感覚過敏とは、以下の五感が外部からの刺激を過剰に強く感じてしまう状態を指します。

例えば、多くの人が気にならない蛍光灯の光を「耐えられないほど眩しい」と感じたり、服の縫い目を「痛い」と感じたりします。

本人にとってはとてもつらい状況であり、日常生活や集団生活(幼稚園・保育園・学校)において、様々な問題や困りごとの原因となってしまうのです。

感覚過敏は本人の我慢が足りないのではなく、脳の感覚情報を処理する機能の特性によるものです。

感覚過敏の5つの症状

感覚過敏には、どの感覚が敏感かによっていくつかの種類があります。

本項では、感覚過敏の5つの症状と、具体的な症状を解説します。

聴覚過敏は大きな音や特定の音が苦痛に感じる

聴覚過敏は、音を通常よりも強く感じてしまうために、不快感や苦痛を感じてしまう症状です。

例えば、以下の音が挙げられます。

- 救急車のサイレン

- 工事の音

- 食器がぶつかる音

- 人の話し声や足音

人がたくさんいる場所では、さまざまな音が混ざり合って聞こえるため、強いストレスを感じる場合があるのです。

音を怖がり、突然耳をふさいだり、その場から逃げ出そうとしたりする行動が見られます。

視覚過敏は光が通常よりも眩しく感じる

視覚過敏は、目から入る光の刺激に過剰に反応する症状です。

光の刺激の例

- 蛍光灯やLEDの光

- 太陽光

- スマートフォンの画面

光を、他の人よりも強く「眩しい」「チカチカして痛い」と感じます。

また、光が原因で頭痛やめまいを引き起こすケースもあります。

白い紙のノートや教科書の反射がまぶしくて辛く感じ、学習に集中するのが困難になる場合があるのです。

室内でもサングラスをかけたり、頻繁に目を閉じたりする様子が見られます。

触覚過敏は服が着られなかったり首がチクチクしたりする

触覚過敏は、皮膚への刺激が苦痛に感じる症状です。

特に、お子様の場合「服が着られない」という形で現れるケースが多く見られます。

具体的には、以下があります。

- 服のタグが痛いと感じる

- 縫い目がチクチクする

- ニット素材などの服を嫌がる

特に、襟元やタートルネックなど、首周りの刺激を極端に嫌がるお子様も少なくありません。

他にも、人に触られるのを嫌がる・シャワーの水圧を痛がる・特定の食べ物の感触が嫌で触れないといった行動も触覚過敏の一例です。

毎日の着替えや入浴が親子にとって、大きなストレス源になる場合があります。

嗅覚過敏は特定の臭いで吐き気や頭痛を感じる

嗅覚過敏は、匂いに対して敏感になる症状です。

他の人が気づかないわずかな匂いを、強く感じ取ります。

例えば、以下の匂いに敏感になり気分が悪くなったり、吐き気や頭痛を感じたりします。

- 柔軟剤や化粧品の香り

- 飲食店の匂い

- 特定の食材の匂い

人混みや公共交通機関、給食の時間などを苦手とする原因にもなるのです。

味覚過敏は特定の味や舌触りの食べ物が苦手に感じる

味覚過敏は、味や舌触りに敏感な症状です。

特定の味(苦味、酸味など)や、舌触り(ネバネバ、プチプチなど)を極端に嫌がります。

味覚過敏が、偏食の主な原因となっているケースは非常に多いです。

食感が混ざることを嫌い「混ぜご飯が食べられない」「ドレッシングをかけられない」など、特定の食べ方しかできない場合もあります。

子どもの感覚過敏の原因3選

感覚過敏の症状が現れるのには、いくつかの原因が考えられます。

以下では、感覚過敏の症状が現れる代表的な3つの原因について解説します。

発達障害による脳の特性

感覚過敏の最も大きな原因の一つとして、発達障害(ASD:自閉スペクトラム症、ADHD:注意欠如・多動症など)による脳の特性が挙げられます。

感覚情報を処理する脳の機能に偏りがあるため、特定の刺激を適切に調整できず、過剰に受け取ってしまうと考えられています。

厚生労働省の公式サイトやこころの情報サイトでは、自閉スペクトラム症の特徴に感覚が過敏であると説明されています。

感覚過敏は、発達障害のサインの一つとして現れる場合があるのです。

しかし、発達障害があるからといって、必ずしも感覚過敏であるとは限りません。

不安やストレスによるホルモンバランスの乱れ

元々の特性に加え、不安やストレスが感覚過敏を引き起こす要因になります。

精神的なストレスや疲労が蓄積すると、自律神経が乱れ、感覚がより敏感になる場合があるのです。

例えば、進学や引っ越しなど、大きな環境の変化があったときに、それまで我慢できていた刺激が耐えられなくなるケースです。

ストレスケアによって症状が緩和する場合もあります。

HSPやHSCなどの生まれ持った気質

HSP(Highly Sensitive Person)やHSC(Highly Sensitive Child)といった、生まれつき刺激に敏感な気質も感覚過敏を引き起こす原因の一つです。

HSP/HSCは病名や障害名ではありませんが、五感が鋭く些細な刺激にも気づきやすいため、結果として感覚過敏と同様の問題を抱える場合があります。

発達障害とHSPは混同されやすいですが、同じものではありません。

HSPは共感性が高い、深く考えるといった特徴をあわせもつといわれています。

自分の特性を気質として理解し、付き合い方を探るアプローチも求められます。

感覚過敏の症状が現れたときの対処法5選

感覚過敏の症状は、ご家庭での工夫によって和らげられます。

本項では、すぐに実践できる感覚過敏の5つの対処法を紹介します。

聴覚過敏は防音アイテムを活用する

聴覚過敏には、音の刺激を物理的に減らす対処法が有効です。

以下の防音アイテムを活用しましょう。

- イヤーマフ

- ノイズキャンセリングイヤホン

- 耳栓

自宅では、掃除機をかける時間をあらかじめ伝える、静かな部屋(カームダウンスペース)を用意するなどの環境調整も有効です。

視覚過敏は光の刺激を調節する

視覚過敏には、光の量を調節して対処しましょう。

光の調整におすすめのアイテム

- サングラス

- 遮光メガネ

- つばのある帽子

自宅では、照明を暖色系のものに変えたり、間接照明にしたりすると効果的です。

PCやスマートフォンの画面輝度を下げる、ブルーライトカット設定にするなどもおすすめです。

触覚過敏は肌触りの良い服を選ぶ

触覚過敏の対処法は、衣服の工夫が中心です。

- 綿100%の素材の服を選ぶ

- シームレス(縫い目がない)の服を選ぶ

- 衣服のタグを切り取る

お子様が首周りの圧迫感を嫌がる場合は、タートルネックや襟付きの服を避け、ゆったりしたデザインを選んでください。

本人が「これなら着られる」と安心できる服を見つけられると、苦痛の軽減につながります。

嗅覚過敏は苦手な臭いを避ける

嗅覚過敏の対処法の基本は、苦手な匂いを避けることです。

匂いの強い柔軟剤や香水の使用を控えたり、マスクを着用したりします。

外出のときは、匂いのこもらないテラス席を選ぶなども効果的です。

苦手な匂いを、我慢しなくて済む環境づくりを試みてください。

味覚過敏は食べられるものから少しずつ慣らす

味覚過敏による偏食は、無理に食べさせずに本人のペースを尊重するのが大切です。

まずは、本人が食べられるものを安心して食べられる環境を整えましょう。

その上で、苦手な食材も調理法(細かく刻む、すりおろすなど)を工夫したり、好きなものに少しだけ混ぜたりして段階的に慣らしてください。

食事の時間が苦痛にならないよう、少しずつ進めましょう。

感覚過敏の治し方とは?

感覚過敏は、病気ではなく発達障害に伴う脳の特性や、生まれ持った気質による症状であるため根本的な治療法はありません。(参考:感覚過敏研究所、AIAIVISIT)

したがって、感覚過敏は「治す」のではなく「うまく付き合っていく」のが重要です。

感覚過敏は、成長やトレーニングにより症状を軽減させられます。

本項では、感覚過敏の症状を軽減させ、うまく付き合っていくためにできるアプローチ方法を紹介します。

専門の医療機関を受診して治療を受ける

専門の医療機関では、感覚過敏の苦痛を和らげるための治療を受けられます。

ご家庭で対処する場合、症状の悪化を招く可能性も0ではありません。

医療機関での治療なら、専門医が診断を行い、原因や特性に合わせた治療計画を立ててくれるため適切な治療が可能です。

例えば、精神科・心療内科・児童精神科では、以下の治療が提案されます。不安を和らげるためのカウンセリングや心理療法、症状を緩和する薬物療法などが提案されます。

クリニックによっては、QEEG検査(脳機能検査)に基づいたTMS治療(磁気治療)といった先進的な治療を選べる場合もあるのです。

感覚過敏の背景にある原因にアプローチし、症状を緩和するために、まずは医療機関の受診を検討してみましょう。

児童発達支援で専門的なトレーニングを受ける

診断の結果、発達障害の特性が背景にあるとわかった場合、専門的なトレーニング(療育)が感覚過敏の治療の柱となります。

特に児童発達支援の施設では、感覚統合療法といった専門的なアプローチを受けられます。

感覚統合療法とは、遊びなどを通じてさまざまな感覚を脳が整理する力を養い、刺激への過剰な反応を和らげていくトレーニングです。

専門家のサポートを受けながら、特性との上手な付き合い方を学ぶ場所が児童発達支援です。

感覚過敏は治し方より特性に合わせた付き合い方が鍵

感覚過敏は、五感が外部からの刺激を強く感じてしまう症状であり、脳の特性や体調に起因する症状です。

感覚過敏の対処法は、以下のとおりです。

- 聴覚過敏は防音アイテムを活用する

- 視覚過敏は光の刺激を調節する

- 触覚過敏は肌触りの良い服を選ぶ

- 嗅覚過敏は苦手な臭いを避ける

- 味覚過敏は食べられるものから少しずつ慣らす

しかし、家庭での対処法だけでは限界があるかもしれません。

感覚過敏の治し方を探すときに求められるのは、完治させることよりも本人の特性を周囲が正しく理解し、その子に合った支援(療育)をおこなうことです。

医療機関での原因の特定や治療、児童発達支援などの専門的な場所でのトレーニングは、重要な支援の一つとなります。

感覚過敏の悩みを一人で抱え込まず、まずは専門家に相談し、特性に合わせた上手な付き合い方を見つけていきましょう。