「うちの子どもは、同年代の子どもよりも知的好奇心が強く、大人顔負けの質問をする」など、子どもの急な成長に戸惑いや疑問を感じていませんか?

ギフテッドとは、生まれつき高い知的能力や特定の分野での優れた才能を持つ子どもを指します。しかし、その特性が学校生活や人間関係で困難を引き起こすこともあり、適切な理解とサポートが必要です。

本記事では、ギフテッドの定義や特徴を解説するとともに、周囲の人ができるサポートや関わり方について紹介していきます。

ギフテッドとは

「ギフテッド」という言葉を聞いたことがあっても、具体的にどのような特性を指すのか、明確にイメージしづらい方も多いかもしれません。

ギフテッドとは、知的能力全般、特定の学問領域、創造的思考、生産的思考、リーダーシップ、音楽、芸術、芸能、スポーツなどにおいて、優れた才能や能力を持つ子どもを指します。

まず本項では、ギフテッドの基本的な定義や診断基準についてわかりやすく解説します。

ギフテッドの定義

ギフテッドとは、並外れた才能ゆえに高い実績をあげることが可能な子どもや、実際目に見えて優れた成果をあげている子どもだけでなく、潜在的な素質のある子どもなどを指します。

これは主に、知的能力全般、特定の学問領域、創造的・生産的思考、リーダーシップ、音楽・芸術、芸能・スポーツなどの領域です。ギフテッドは先天的な特性であり、特定の教育や訓練によって得られるものではありません。そのため、早期にその特性を理解し、適切な環境や支援を提供することも重要です。

参考元:J-STAGE 論文「これからのギフティッド研究と実践の発展のために」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/arepj/62/0/62_184/_pdf

ギフテッドの診断基準

ギフテッドは、世界的に見ても統一された診断基準が存在しませんが、一般的には知能検査(IQテスト)での高得点が一つの指標とされています。

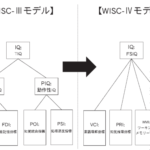

たとえば、ウェクスラー式知能検査(WISC-Ⅳ)でIQ130以上を示す場合、ギフテッドと判断されることがあります。しかし、IQだけではなく、創造性や芸術的才能、リーダーシップ能力など、多面的に評価される場合が多いです。

ギフテッドの特性は個人差が大きく、全ての子どもが同じ特徴を持つわけではありません。そのため、保護者や教育者は子どもの個性を尊重し、適切な学習環境や支援を提供することが必要です。

ギフテッドの子どもに見られる特徴や行動

ギフテッドの子どもには、年齢や発達段階に応じてさまざまな特徴や行動の傾向が見られます。たとえば、幼少期から高度な言語能力を持つ、好奇心が旺盛で大人びた深い質問をする、特定の分野に強い集中力を発揮する一方で、周囲との違いに戸惑うこともあります。

こうした特徴を理解しておくことで、子どもに合った環境を整え、より良いサポートにつなげることができるはずです。

そこで本項では、ギフテッドの子どもに見られる代表的な特徴や、乳児期・幼児期・児童期・青年期における行動の傾向を説明していきます。

よく見られる特徴

ギフテッドの子どもには、以下のような一般的な特徴が見られます。

| 高い言語能力 | 年齢に不相応な豊富な語彙や複雑な文章を使える傾向がある |

|---|---|

| 優れた記憶力 | 一般的なレベルよりも、学んだことを長期間覚えられる傾向がある |

| 強い知的好奇心 | 幅広い分野に強く興味を持ち、深く探求しようとする傾向がある |

| 高い集中力 | 興味のあることに対して、長時間没頭する傾向がある |

| 感受性の強さ | 感情が豊かで、他者の気持ちに敏感に反応してしまう傾向がある |

一般的に言われている特徴や傾向で、個々の特性によって、長けてる部分は異なります。

乳児期の特徴や傾向

乳児期のギフテッドの子どもには、以下のような傾向が見られることがあります。

早期の発達:通常より早く歩き始めたり、言葉を発したりする傾向があります。

感覚の鋭敏さ:音や光などの刺激に敏感に反応する傾向があります。

幼児期の特徴や傾向

幼児期のギフテッドの子どもには、以下のような傾向が見られることがあります。

短い睡眠時間:他の子どもよりも睡眠時間が短い傾向があります。

豊富な語彙:2歳の時点で非常に豊富な語彙を持つ傾向があります。

高度な理解力:数字や文字に早くから興味を示し、理解が早い傾向があります。

児童期の特徴や傾向

児童期になると、以下のような傾向が見られることがあります。

学習の速さ:新しい概念やスキルを短時間で習得できる傾向があります。

問題解決能力:複雑な問題を論理的に解決できる傾向があります。

強い探求心:特定の分野に深い興味を持ち、詳細を追求する傾向があります。

青年期の特徴や傾向

青年期になると、以下のような傾向が見られることがあります。

抽象的思考:哲学的なテーマや社会問題に関心を持つ傾向があります。

感情の深さ:感情が豊かで、他者の気持ちに敏感に反応します。

特徴には個人差があり、全てのギフテッドの子どもに当てはまるわけではありません。しかし、これらの特徴や傾向を理解することで、子どもの特性に合わせた適切なサポートや環境を提供する手助けとなるでしょう。

いいのか?」と、ギフテッドの子どもに適した接し方やサポート方法に悩む保護者の方や教育者は多いでしょう。

ギフテッドの子どもは、特性に合った環境を提供されることで、持っている能力を最大限に発揮できます。

最後に本項では、ギフテッドの子どもの能力を伸ばし、安心して成長できるようなサポート方法や関わり方について解説していきます。

個々の能力にあった環境整備

ギフテッドの子どもは、特定の分野で卓越した才能や興味を持つことが多いため、その能力を最大限に伸ばすための環境を整えることが重要です。

たとえば、子どもの興味や関心に合った学習素材や活動を提供し、知的好奇心を満たす機会を設けることが効果的です。また、学校や地域の教育機関と連携し、個々の得意分野を伸ばせる特別なカリキュラムや、発達スピードに合った学習プランを作成することで、子どもそれぞれの可能性や才能を最大限に引き出し、成長を後押しすることができます。

自尊心や自己肯定感を育む声かけ

ギフテッドの子どもは、周囲との違いから孤立感を抱いたり、自己評価が厳しくなることがあります。そのため、日常的に努力や成果を認め、肯定的なフィードバックを行うことが大切です。

たとえば、「あなたのこのやり方は素晴らしいね」と具体的に褒めることで、子どもは自分の能力や行動に自信を持つことができます。また、失敗や挫折を経験した際には、「挑戦したこと自体が価値あることだよ」と励まし、前向きな姿勢を育むサポートが重要です。これにより、子どもは自己肯定感を高め、さらなる成長意欲を持続できます。

支援機関も利用し交流をもたせる

ギフテッドの子どもが社会性を育み、孤立を防ぐためには、同じ特性を持つ仲間との交流も効果的です。専門の支援機関やフリースクール、ワークショップなどに参加することで、子どもは共通の興味や悩みを共有できる仲間と出会うことができます。

たとえば、ギフテッド特性のある子どもを対象としたフリースクールなどでは、知的に高くユニークな個性を持つ子どもたちが安心して通える場所を提供しています。 このような場での交流は、子どもの社会的スキルの向上や自己理解の深化につながるはずです。

また、保護者同士の情報交換や支援ネットワークにもつながり、家庭でのサポートにも役立ちます。

ギフテッドに関するまとめ

ギフテッドとは、知的能力全般、特定の学問領域、創造的・生産的思考、リーダーシップ、音楽・芸術、芸能・スポーツなどの分野で優れた才能やポテンシャルを持つ子どもを指します。

高いIQが一つの基準とされますが、個々の特性はさまざまで、高い認知能力や強い感受性を持つこともあります。

ギフテッドの子どもには、幼少期から高度な言語能力や強い知的好奇心を示す特徴が見られます。乳児期には早い発達や感覚の敏感さ、幼児期には豊富な語彙や高度な理解力、児童期には学習の速さや探求心、青年期には抽象的な思考が強まる傾向があります。

サポートとしては、個々の子どもの才能を伸ばせる環境を整え、肯定的な声かけを行い、自己肯定感を育むことが重要です。また、フリースクールや支援機関を利用し、同じ特性を持つ仲間との交流を持たせることで、社会性の発達を促すことができます。個々の特性を理解し、適切な関わり方をすることで、子どもの可能性を最大限に引き出しましょう。

参考元

J-STAGE 論文

https://www.jstage.jst.go.jp/article/arepj/62/0/62_184/_pdf

各支援機関、団体 等