「うちの子、ちょっと落ち着きがないかも」「忘れ物が多いのが気になる」─そんな心配を抱く保護者の方は少なくありません。じっとしていられない、思いついたらすぐ行動してしまう、注意が続かない。こうした様子が見られると、「もしかしてADHD(注意欠如多動症)かも?」と感じることもあるでしょう。

この記事では、子どものADHDについて、セルフチェックのポイントから診断の流れまでをやさしく説明します。また、ADHDの基本的な知識や年齢による症状の違い、大人との違い、さらに専門機関での相談方法などもあわせて紹介します。

ADHDとは?発達障害の基礎知識

ここではまず、ADHDの正式名称や定義、3つの症状のタイプ、そして発達障害全体の中での位置づけについてわかりやすく解説します。

ADHDの正式名称と定義

ADHDとは、Attention-Deficit/Hyperactivity Disorderの略です。日本語では「注意欠如多動症」と呼ばれます。かつては注意欠陥多動性障害と呼ばれていましたが、現在は注意欠如多動症という名称が一般的に使われています。

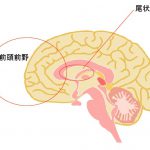

ADHDは発達障害のひとつで、脳の機能的な特性により、年齢や発達に不相応な不注意、多動性、衝動性といった症状が持続的に現れる状態を指します。これらの症状は生まれつきの脳の特性によるもので、本人の努力不足や保護者の育て方が原因ではありません。

ちなみに発達障害自体も、診断基準の改定により、現在は「神経発達症」と呼び方が変わりました。本記事内では、わかりやすさを優先し、発達障害と記載しております。

3つの主な症状タイプ

ADHDには大きく分けて3つの症状タイプがあります。

不注意優勢型

注意を持続することが難しく、物事を忘れやすい、物をなくしやすいといった特徴が目立つタイプです。授業中にぼんやりしている、指示を聞き逃すなどの行動が見られます。

多動性・衝動性優勢型

じっとしていられない、順番を待てない、思いついたらすぐに行動してしまうといった特徴が強いタイプです。授業中に席を離れる、会話に割り込むなどの行動が目立ちます。

混合型

不注意と多動性・衝動性の両方の症状が同程度に見られるタイプです。ADHDの中では最も多いとされています。

発達障害におけるADHDの位置づけ

ADHDは発達障害の一つです。他の発達障害としては、自閉スペクトラム症、限局性学習症、発達性協調運動症などがあります。

これらの発達障害は、複数が同時に存在することも珍しくありません。ADHDも含め発達障害は、病気というよりも脳の働き方の個性のひとつです。周りの環境を少し工夫すること、そしてその子に合ったサポートを取り入れたりすることで、その子らしく生き生きと暮らしていくことができます。

ステラ個別支援塾は、ADHDを含めた発達障害児専門の個別指導塾です。発達や行動、学習面でのお悩みに合わせてサポートしています。

子どものADHDで気になる行動のセルフチェックポイント

セルフチェックは、専門機関を受診するかどうかを考える上での目安となります。ここでは、家庭や学校で観察できる行動のチェックポイントについて詳しく解説します。なお、子ども向けの公的なセルフチェックリストは現在のところ存在しません。今回は、米国精神医学会が発行している精神疾患の診断基準と統計をまとめたマニュアルの最新版(DSM-5-TR)の診断基準をもとに、観察すべき行動のポイントを整理してご紹介します。

セルフチェックで気をつけたい行動観察のポイント

セルフチェックをする際には、注意してみておくべき点がいくつかあります。

まず、複数の場面で同じような行動が見られるかを確認しましょう。家庭だけでなく、学校や習い事など、異なる環境でも同じような行動や困りごとが生じているかが重要なポイントです。

次に、気になる行動がいつから続いているかを振り返ります。ADHDの診断では、12歳以前から症状が存在していることが基準のひとつとなっています。

また、その行動が子どもの年齢に見合っているかどうかも大切なポイントです。同じ行動でも、例えば幼児期なら通常みられるものであり、思春期であれば特性の影響が疑われたりするものです。

そして最も重要なのは、その行動によって子ども本人が困っていたり、家族や学校の先生など周りの人たちが対応に悩んでいたりするかどうかです。単に「元気がいい」「個性的」というだけでなく、実際に日常生活に支障が出ているかが判断の大きなポイントになります。

不注意に関連するセルフチェックのポイント

不注意の症状には以下のような行動が含まれます。

●学校や家庭で、課題や遊びに集中し続けることが難しく、すぐに気が散ってしまう様子が見られます。話しかけられても聞いていないように見えることがよくあります。

●物事を順序立てて行うことや、計画を立てて実行することが苦手です。物をよくなくしたり、忘れたりします。学校の持ち物や宿題、約束を忘れることが多く、探し物に時間がかかります。

●細かい注意を要する作業でケアレスミスが目立ちます。テストでの見直しが不十分だったり、同じミスを繰り返したりします。

多動性や衝動性に関連するセルフチェックのポイント

多動性や衝動性に関する症状には以下のような行動があります。

●座っていなければならない場面で、座り続けることが難しく、もぞもぞ動いたり、席を離れたりします。不適切な状況でも走り回ったり、高いところに登ったりします。

●静かに遊んだり活動したりすることが困難で、常に動き回っているように見えます。しゃべりすぎることがあり、会話を独占したり、相手の話を遮って話し始めたりします。

●質問が終わる前に答えを言ってしまったり、順番を待つことが難しかったりします。他の人の邪魔をしたり、割り込んだりすることが多く、集団活動でトラブルになることがあります。

該当する行動が多くてもADHDとは限らない

セルフチェックで多くの項目に該当しても、必ずしもADHDというわけではありません。まずは落ち着いて、子どもの様子を見守ることが大切です。

子どもの発達には個人差があります。活発で好奇心旺盛な性格の子は、ADHDの特性と似た行動を見せることも珍しくありません。特に幼児期は、落ち着きがなかったり注意が散りやすかったりするのは、成長過程でよく見られる自然な姿です。

また、環境の変化やストレスによって、一時的にADHDに似た行動が現れるケースもあります。ほかの発達特性や、子どもが抱えている心理的な課題が背景にある場合もあるでしょう。

セルフチェックで気になる点があれば、専門家に相談してみることをおすすめします。子どもの状態を総合的に評価してもらうことで、より適切なサポートにつながります。

年齢別に見るADHDの症状

ADHDの症状は、成長とともに現れ方が変化していきます。これは、脳の発達や社会から求められる役割が年齢によって変わるためです。子どもの年齢に応じた症状の特徴を知ることで、適切なサポートの方向性が見えてきます。それぞれの発達段階での典型的な症状について、幼児期、学童期、思春期以降に分けて詳しく見ていきましょう。

幼児期の症状

幼児期(3~6歳頃)は、多動性や衝動性の症状が目立ちやすい時期です。

保育園や幼稚園で「じっとしていられない」「常に動き回っている」といった様子が見られることがあります。お遊戯や読み聞かせの時間に座っていることが難しかったり、列に並んで順番を待つことができなかったりと、集団活動での困りごとが表面化してきます。

また、危険を予測せずに行動してしまうため、高いところから飛び降りたり、道路に急に飛び出したりして、けがをしやすい傾向があります。思い通りにならないとかんしゃくを起こしやすく、感情の切り替えに時間がかかることも特徴です。

ただし、この時期は発達の個人差が非常に大きいため、「元気な子」との区別が難しく、慎重な観察が必要になります。

学童期の症状

小学生になると学校生活で求められる課題が増え、ADHDの特性による困難がより明確になってきます。

授業中に集中が続かず、ぼんやりと別のことを考えていたり、窓の外を見ていたりする様子が目立ちます。宿題を忘れる、連絡帳を書き忘れる、プリントを提出できないなど、やるべきことの管理が苦手です。毎朝、学校の準備に時間がかかり、忘れ物も頻繁に起こります。

テストでは、理解しているはずの問題でケアレスミスが多く、本来の実力が点数に反映されないこともあります。また、衝動的に友達に話しかけたり、相手の話を最後まで聞けなかったりして、対人関係でのトラブルにつながることもあります。

この時期は、本人も「どうしてできないんだろう」と自分を責めやすくなるため、周囲の理解とサポートが大切です。

思春期以降の症状

思春期(中学生以降)になると、多動性の症状は落ち着いてくることが多いです。一方で、不注意の症状は継続し、新たな形で困難が現れてきます。

見た目には落ち着いて見えても、内面では常にそわそわした感覚が続いていることがあります。中長期的な計画を立てて実行することが苦手で、定期テストの勉強計画や受験に向けた準備がうまく進められません。

部屋の片付けや持ち物の整理が苦手で、探し物に時間を取られることも多くなります。また、この時期は自己意識が高まる年頃のため、「周りと同じようにできない自分」を強く意識し、自己肯定感が低下しやすい傾向があります。

思春期は心理的にも不安定になりやすい時期です。本人の気持ちに寄り添いながら、適切なサポートと理解を提供することが特に重要になります。

ステラ個別支援塾は、ADHDを含めた発達障害児専門の個別指導塾です。発達や行動、学習面でのお悩みに合わせてサポートしています。

大人のADHDは子どもとどう異なるか

「子どもの様子を見ていて、もしかしたら自分も同じかもしれない」と感じたことはありませんか。ADHDは子ども特有のものではなく、大人になっても特性が続くことがあります。

ただし、大人のADHDは子どもの頃とは症状の現れ方が変わってきます。ここでは、大人のADHDにはどのような特徴があるのか、子どもの症状とはどう違うのか、そして親子で似た特性が見られる理由について解説します。

大人のADHDとは

大人のADHDとは、成人期においてもADHDの症状が持続している状態を指します。現在では成人の約3~4%がADHDの特性を持つとされています※1。国際的な大規模研究では、世界の成人ADHD有病率は約3.1%※2、米国では4.4%※3と報告されており、決して珍しい状態ではありません。

子ども時代にADHDと診断されなかった場合でも、大人になってから診断されるケースがあります。これは、社会人になって求められる責任や複雑さが増すことで、困りごとが明らかになるためです。

子どもとの違い

大人と子どものADHDでは、症状の現れ方や困りごとが生じる場面に違いがあります。

子どもでは多動性が目立つことが多いのに対し、大人では落ち着きのなさとして現れます。困りごとが生じる場面も変わってきます。子どもでは学校生活が中心ですが、大人では職場での業務遂行、家計管理、育児、人間関係など、より複雑で多様な場面で困りごとが表れやすくなります。

大人に見られる気になる行動

大人のADHDでは、以下のような行動や悩みが見られることがあります。

仕事面では、締め切りを守れない、優先順位をつけられない、複数の仕事を同時に抱えると混乱するといったことが起こります。日常生活では、部屋が片付けられない、請求書の支払いを忘れる、約束の時間を守れないなどの場面で苦労することがあります。

大人用のセルフチェックについて

大人のADHDのセルフチェックには、WHO(世界保健機関)が開発したASRS(成人ADHDセルフレポートスケール)がよく使われます。

このチェックリストは18項目からなり、過去6か月間の様子について確認します。ただし、セルフチェックはあくまで目安となるスクリーニングツールであり、診断を確定するものではありません。

親子で似た症状が見られる理由

親子で似た症状が見られる理由の一つに、ADHDの遺伝性があります。研究によれば、ADHDの遺伝率は約70~80%と高く※4、親がADHDの場合、子どももADHDである可能性が高くなります。

子どものADHDの特性に気づいたことをきっかけに、親自身も大人になってから診断を受けるケースも少なくありません。

ADHDの診断とテストの流れ

セルフチェックで気になる点があった場合、専門機関での診断を検討してみましょう。ここでは、相談できる機関、診断の流れ、診断基準、そして診断を受けることで得られるメリットについて説明します。

ADHDについて相談できる専門機関

子どものADHDが気になる場合、相談できる窓口はいくつかあります。

かかりつけの小児科医のほか、児童精神科や小児神経科で相談できます。発達障害者支援センターは各都道府県に設置されている公的機関で、発達障害に関する相談や情報提供を行っています。学校のスクールカウンセラーも身近な相談窓口のひとつです。大人の場合は、精神科や心療内科を受診します。

医療機関で行われるADHD診断の流れ

医療機関でのADHD診断は、複数のステップを経て慎重に行われます。

まず初診では、詳しい問診が行われます。現在困っていること、症状がいつ頃から見られるか、どのような場面で悩みが生じているかなどを丁寧に聞き取ります。次に、生まれてからこれまでの発達歴や生育歴について確認します。

診察時の行動観察も大切な評価の一部です。必要に応じて心理検査やADHDの評価尺度を用いた検査が実施されることもあります。これらの情報を総合的に評価し、診断基準に照らし合わせて判断されます。

DSM-5-TRによるADHDの診断基準

ADHDの診断には、米国精神医学会が作成したDSM-5-TRが広く用いられています。

不注意の症状が9項目、多動性・衝動性の症状が9項目リストアップされており、各カテゴリーで一定数以上の症状が少なくとも6か月間続いている必要があります。症状が12歳以前から存在し、2つ以上の場面(家庭と学校など)で見られ、日常生活や学業、仕事などに明らかな影響が出ていることが求められます。

ADHDの診断を受けることのメリット

ADHDの診断を受けることには、いくつかのメリットがあります。

困りごとの原因が明確になることで、本人やご家族が状況を理解しやすくなります。診断により、適切な治療やサポートを受けられる道が開けます。学校では、特別支援教育や合理的配慮を受けられる可能性が高まります。診断名があることで、周囲からの理解が得られやすくなることもあります。

【まとめ】子どものADHDについて知っておきたいこと

子どものADHDについて、セルフチェックから診断までの流れを詳しく解説してきました。

子どものADHD(注意欠如多動症)は、不注意・多動性・衝動性といった特徴が見られる神経発達の特性です。落ち着きがない、集中が続かない、忘れ物が多いなど、日常の中で「ちょっと気になるな」と感じる行動がきっかけで気づかれることも少なくありません。

ただし、セルフチェックはあくまでも目安です。チェック項目にたくさん当てはまったとしても、それだけでADHDと決めつけることはできません。子どもの性格や成長のペース、環境の影響なども関わってくるため、気になる場合は専門機関に相談することが大切です。

また、ADHDの症状や困りごとは年齢とともに変化します。幼児期は落ち着きのなさが目立っても、成長するにつれて不注意の方が気になるようになる場合もあります。一方で、大人になってからも注意の切り替えが難しかったり、計画的に動くのが苦手だったりと、形を変えて続くこともあります。

ADHDを含む発達障害は、早めに気づいて支援につなげることで、子ども自身もご家族も、より安心して前に進むことができます。もし子どもの行動が気になるときは、ひとりで抱え込まずに専門家に相談してみてください。

ステラ個別支援塾では無料体験実施中

ステラ個別支援塾では、一人ひとりの子どもに合わせたオーダーメイドのカリキュラムで、個別に学習のサポートをしています。

お気軽にお問い合わせください。★お問い合わせはこちら⇒

※1 Fayyad J, et al. British Journal of Psychiatry. 2007;190(5):402-409.

※2 Ayano G, et al. Psychiatry Research. 2023;328:115449.

※3 Kessler RC, et al. American Journal of Psychiatry. 2006;163(4):716-723.

※4 Faraone SV, Larsson H. Genetics of attention deficit hyperactivity disorder. Mol Psychiatry. 2019;24(4):562-575.